【CEDEC 2025】 「Berserk or Dieの絵作りとヴァンサバのponcleとの出会い」講演レポート

2025年7月22日から24日に開催されたCEDEC2025。今回はその中から「理想に挑み、現実に学ぶ:未経験から飛び込んだインディーゲーム開発者のリアル / Berserk or Dieの絵作りとヴァンサバのponcleとの出会い」をお届けします。

本セッションはユニティ・テクノロジーズ・ジャパンのスポンサーのもと実施され、前半はディベロッパー”モノリリス”の二人が業界未経験でインディーゲームの世界に飛び込んだ体験を語り、後半はNao Games柴田直氏が開発する『Berserk or Die』の絵作りで意識したポイントや、パブリッシャーとの出会いについて実体験を語っています。

本記事では後半の「Berserk or Dieの絵作りとヴァンサバのponcleとの出会い」についてレポートします。前半についてはこちらからご覧ください。

Berserk or Die制作の背景と絵作り

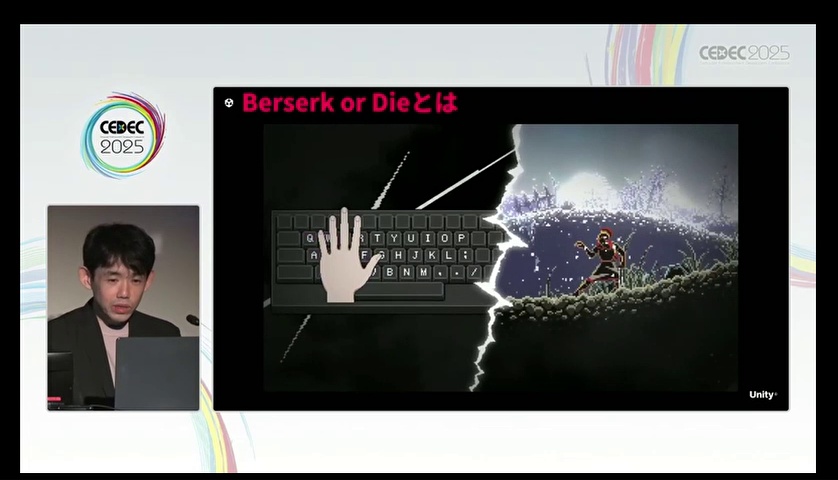

本作は、キーボードで操作を行い押すキーによって攻撃方向が変わるほか、押した数が多いほど範囲が広がり、連続攻撃で攻撃はさらに強力になります。そのためキーボードをバンバン叩くような操作感になり、これが戦いをよりスリルのあるものにしています。

柴田直氏は、ゲーム会社でグラフィックデザイナーとして入社し、ディレクターや企画、プログラムなど幅広く経験を積んだそうです。柴田氏の独立作『Ninja Or Die』の開発をきっかけに独立・開業し、インディーゲーム開発者として活動しています。柴田氏は『Ninja Or Die』開発中にiGi indie Game incubatorの第1期生として採択され、インディーゲーム開発者としての独立の支援と、ピッチを通じた海外パブリッシャーとの交渉について学んでいます。

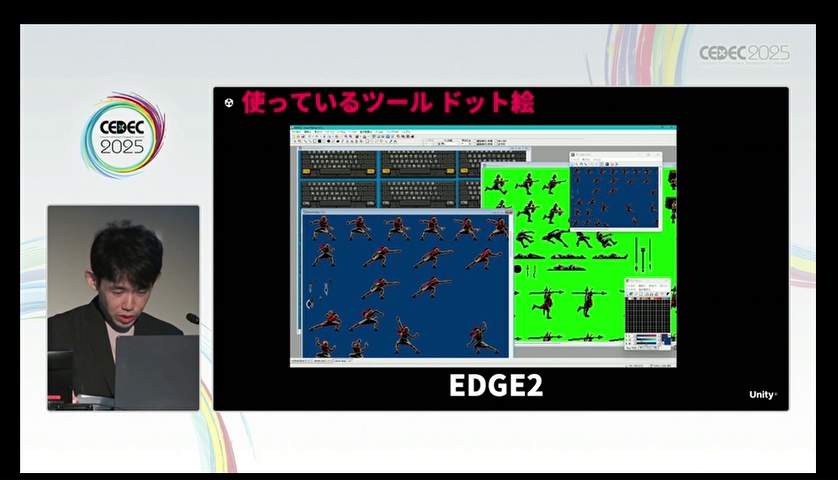

本作はゲームエンジンにUnity、ドット絵の制作にEDGE2、SE制作にOpen MPTを使用しています。Open MPTはシーケンスファイルがUnityに直接読み込みができて容量も小さいとのことでした。

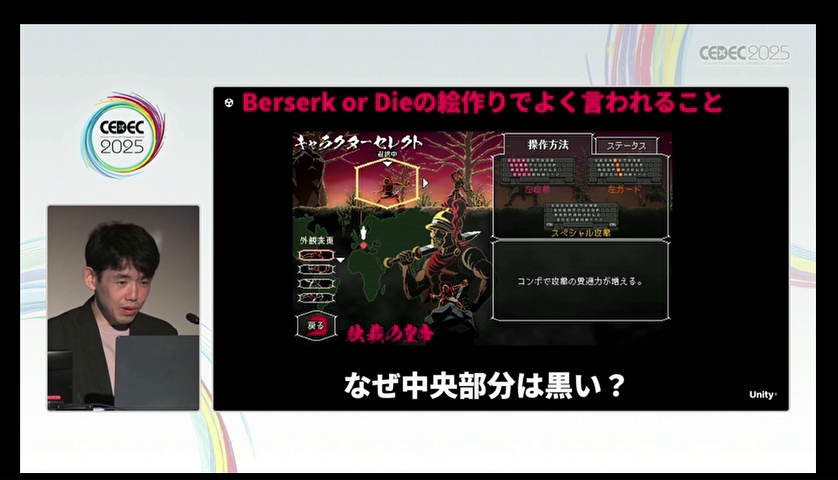

まず柴田氏は、本作の特徴的な「黒」が中心のデザインについて紹介します。キャラクターは輪郭に色がありますが、中央部分は黒く影になっているビジュアルが特徴的です。これは作品の個性に繋がっていますが、柴田氏は狙いがあってこのようにしたと言います。

実は、「黒い部分は描く必要が無く、時間を短縮できる」というメリットがありました。このテクニックとビジュアルスタイルを両立する手法をとることで、体感的には描く時間が半分くらいになっているとのことです。

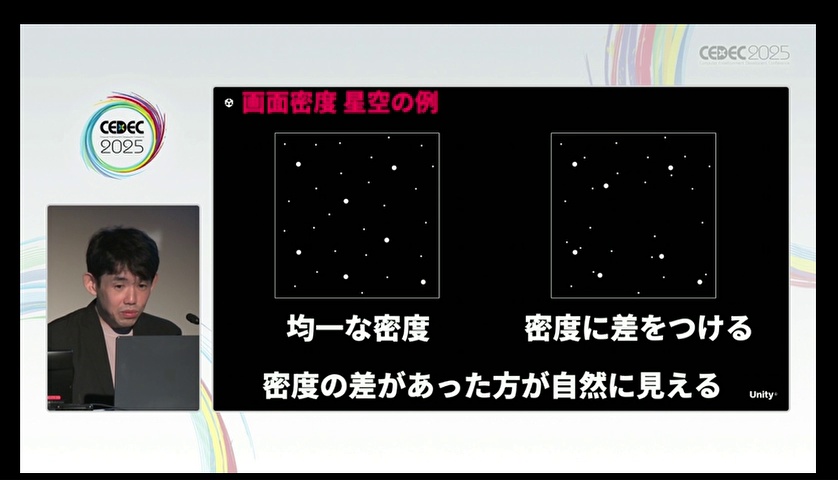

もうひとつは画面の密度差をつけるというもの。

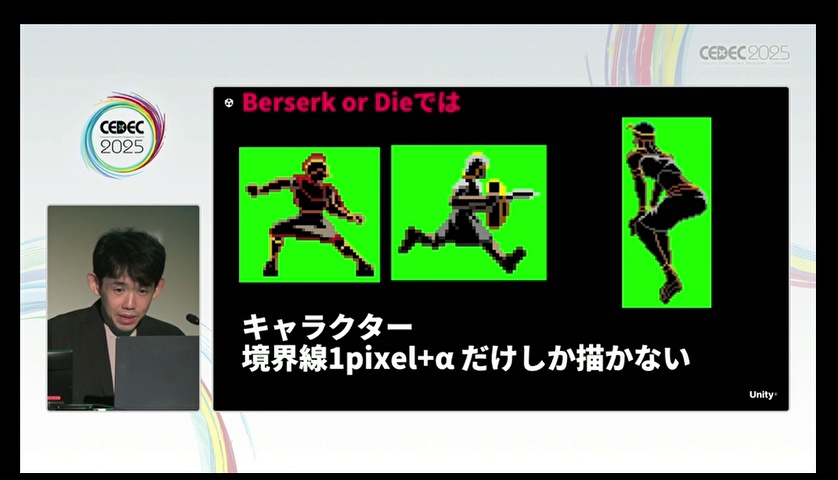

柴田氏は画面の密度に差をつけることで、均一な密度より自然に見えたり良く見えるようになると述べ、ゲーム中のキャラは境界線1pixelとその周辺のみ描いており差をつけることができています。

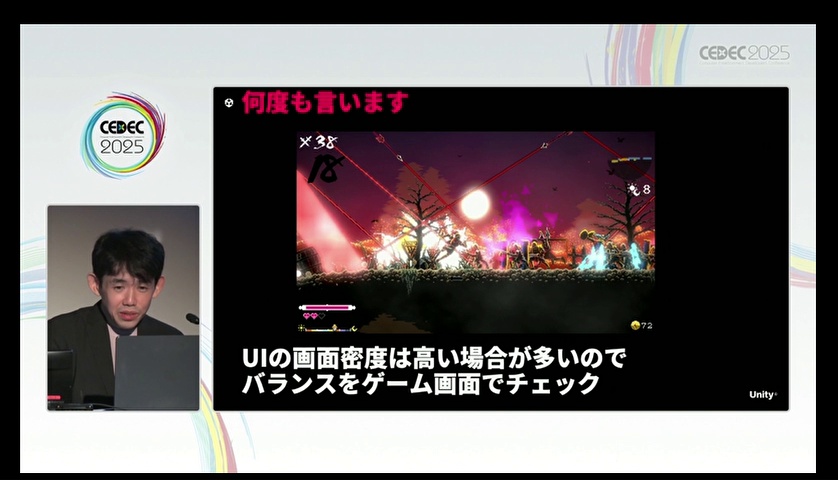

背景もコントラストを落として描いていますが、これらを合わせることで画面に密度の差をつけることができています。柴田氏はゲーム画面を見て絵の確認をすることが重要であると述べ、これはユーザーがゲーム画面をみて判断するからだとしています。スライドの画像では、地面が黒で密度を下げておりプレイヤーがよく見る地面やキャラの密度を高めてバランスを取っていることや、各素材の密度だけでなくゲーム画面に配置して全体を見て密度差をつけることが重要だとしています。

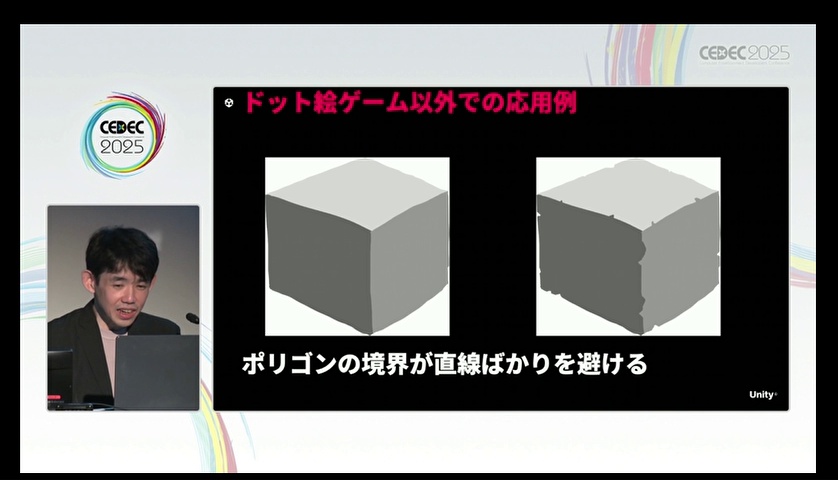

なお、これはドット絵以外にも応用ができ、ポリゴンであれば直線ばかりにせず凹凸をつけるなどして密度の高い箇所を作り質を高めるようにすることができると柴田氏は言い、テクスチャで行なうこともできるとしています。他にも境界線をつけることで密度をあげたり、リムライト処理を行う(負荷がかかるのでシェーダーで行う必要あり)ことも効果的だとしています。

また、UIは文字やアイコンも多く密度が高いので、「プレイ画面でUIがどのように映っているか」を確認する必要があると柴田氏はいいます。

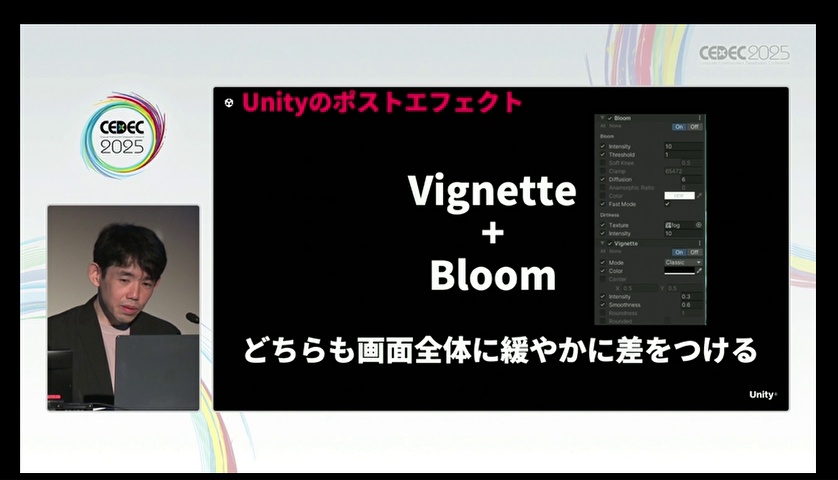

これら以外にも、UnityにはVignetteとBloomというポストエフェクトをつける機能があり、画面に緩やかな差が生まれます。Vignetteは画面の四隅をやや暗くしており、Bloomは明るい物の周囲に光彩をつけてより目立つようにできていると柴田氏は解説します。スライドではポストエフェクト有無で比較すると画面の差を感じることができると思います。

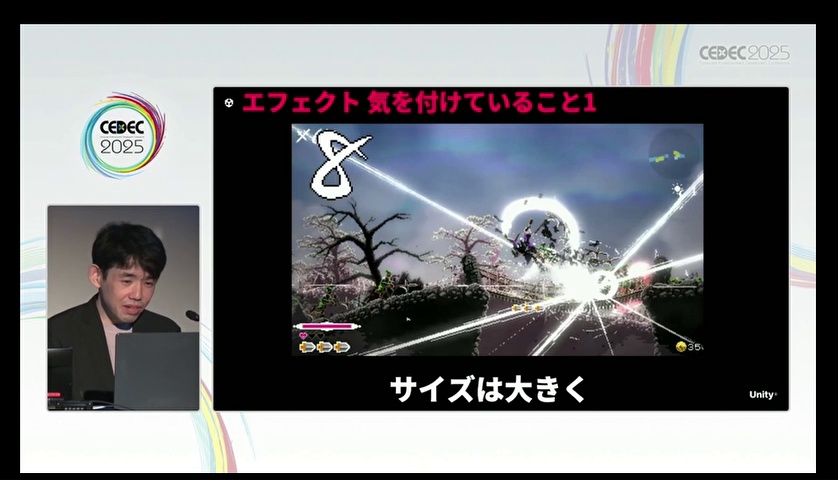

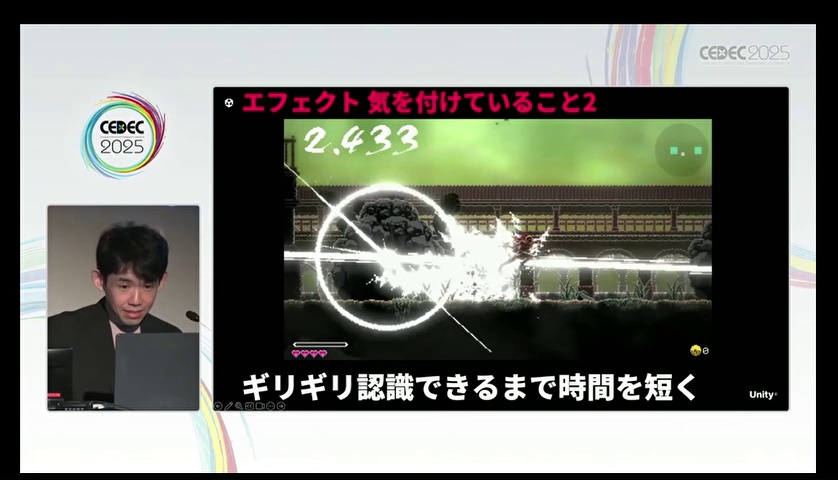

柴田氏はエフェクトも作成していますが、実はエフェクトについてもほぼ「白い画像」になっており画面のサイズに比べて大きく表示することを心掛けていると言います。

デメリットにならないギリギリまで大きくしているそうで、派手なエフェクトになっていると感じるのではないでしょうか。また、表示時間も考えられておりエフェクトの効果は発生してから最大になるまで0.1秒(6フレーム)を意識しているとのことでした。柴田氏は自分で作ったエフェクトを長く見せたくなってしまうが、それを思い切って短くすることでクオリティが向上すると自身の体感を交えて語りました。

これによって、時間単位での密度差を作り出し動と静を作り出すことができるとしています。また、UIの出現も0.1秒にしており、レスポンスの向上にもつながっているとのことでした。これらから見られるように、柴田氏はどのような要素にも差をつけることでクオリティが上がると考えているとのことでした。

パブリッシャーとの出会い

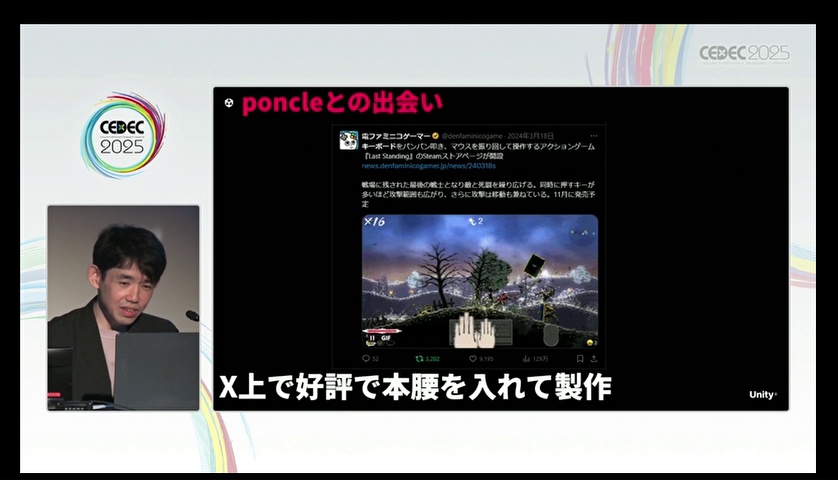

2024年1月から開発をしていた本作は3~4カ月で開発しリリースを予定していましたが、ストアページ公開したところメディアで取り上げられて盛り上がりを見せたのでもっと作り込みをしようと考えたのがきっかけだったと言います。

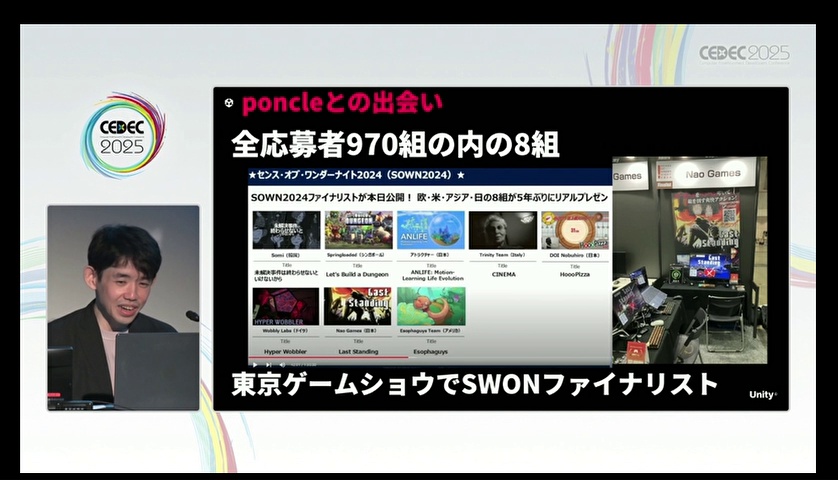

また、BitSummit 2024で『Vampire Survivors』を作ったLuca Galante氏と、氏が立ち上げたパブリッシャー「Poncle」の担当者が来訪したそうで、次の日にパブリッシング条件も提示されると言うスピード感のあるものだったと柴田氏はいいます。本作は同年のBitSummitでガジェット通信賞を受賞したり、東京ゲームショウのコンテスト企画「センス・オブ・ワンダー ナイト」のファイナリストにも残るなど確かな手ごたえがあったようで、Luca氏が実際に本作のコードを編集しゲームバランスの調整も行ったそうです。結果、本作は好調なセールスを記録し、「2週間で1万ドルの売上」が成功基準と言われるSteamでも成功と言ってよい記録を収めたようです。柴田氏は現在もponcle社と協議をしながら今後の開発も行っていくようです。

この講演が、皆さんのクオリティアップにつながれば何よりですと柴田氏は本公演を締めくくりました。

『Berserk Or Die』は現在発売中です。海外パブリッシャーとの協業に興味がある方、インキュベーションプログラム「iGi」に興味がある方は、ぜひイベントなどで彼らに話を聞いてみてはいかがでしょうか。