【CEDEC 2025】 「理想に挑み、現実に学ぶ:未経験から飛び込んだインディーゲーム開発者のリアル」講演レポート

2025年7月22日から24日に開催されたCEDEC2025。今回はその中から「理想に挑み、現実に学ぶ:未経験から飛び込んだインディーゲーム開発者のリアル / Berserk or Dieの絵作りとヴァンサバのponcleとの出会い」をお届けします。

本セッションはユニティ・テクノロジーズ・ジャパンのスポンサーのもと実施され、前半はディベロッパー”モノリリス”の二人が業界未経験でインディーゲームの世界に飛び込んだ体験を語り、後半はNao Games柴田氏が開発する『Berserk or Die』の絵作りで意識したポイントや、パブリッシャーとの出会いについて実体験を語りました。

本記事では前半の「「理想に挑み、現実に学ぶ:未経験から飛び込んだインディーゲーム開発者のリアル」についてレポートします。後半についてはこちらからご覧ください。

『ヘルヘル』プロジェクトが生まれた背景

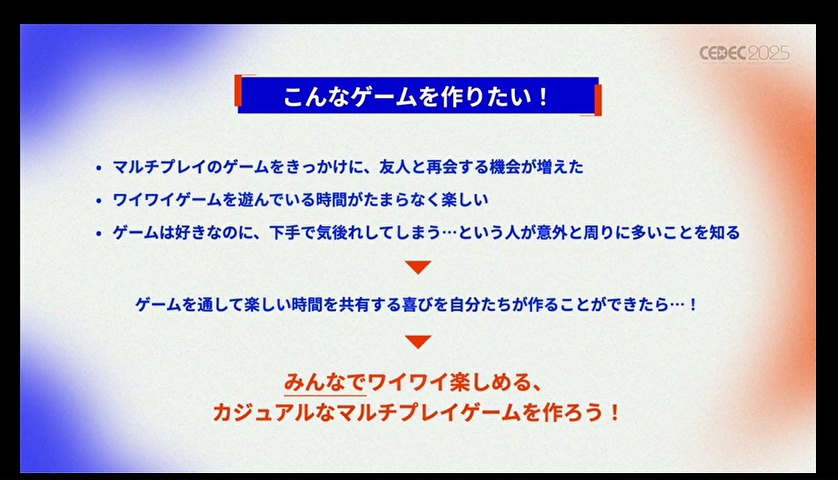

チーム「モノリリス」が開発する『ヘルヘル』は、「鬼ごっこ」と「かくれんぼ」を組み合わせた最大4人の協力型アクションステルスゲームです。チームの2人は普段は非ゲーム業界でフリーランスで働いているとのこと。開発は2022年から始まり、現在3年目を迎えていてSteamや他コンソールでのリリースのため日々奮闘しています。本作は、「ゲームが下手な友達もわいわい遊べるようなゲームを作ろう」と思ったことからゲーム開発を始めたものの、ゲーム業界未経験の二人は多くの壁にぶつかったことを振り返りました。

ゲーム制作の理想と現実

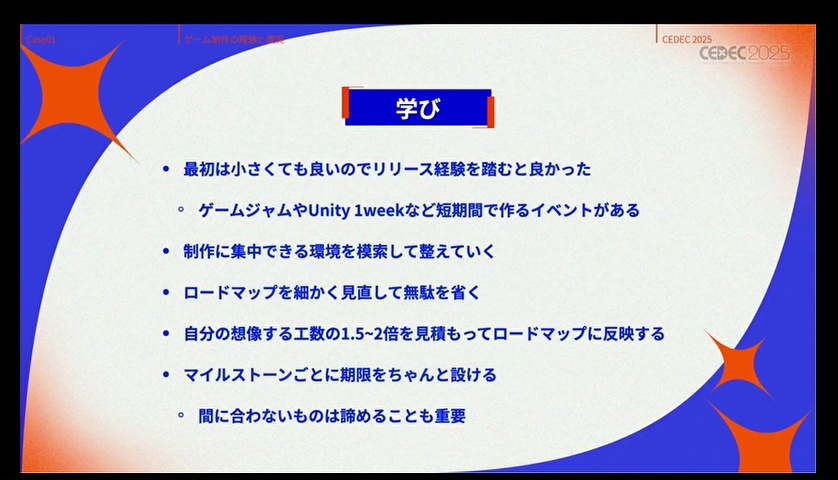

チームの一人Mono氏は、理想では1ー2年で開発からリリースまでができると思っていたが、実際は開発が3年目に入っているとのこと。これは、当初の開発企画が100人規模(のちに60人に訂正)のバトルロワイヤルを考えていたものの、初めての開発で制作時間の見積りが不明瞭になってしまったことや、後からゲームでの対戦ゲームはマッチングなどに課題があるということを知ったことなどを振り返りました。大きな方針転換ですが、ここで挫折せずに以下の教訓を得たと言います。

ゲームを作る筋力をつけるために、「Unity1week」などのオンラインゲームジャムなどに参加して、完成まで作り切る経験をした方がいいとMono氏は感じたようです。また、できないことをできないと割り切ることや、こだわりを捨てることも必要だと感じたとのことでした。そして、Mono氏はリリース経験を積む。自分のスキルセットの強みを理解して開発をする、何を加えるかでなく何を削るかに注力する。といった教訓を得たとのことです。

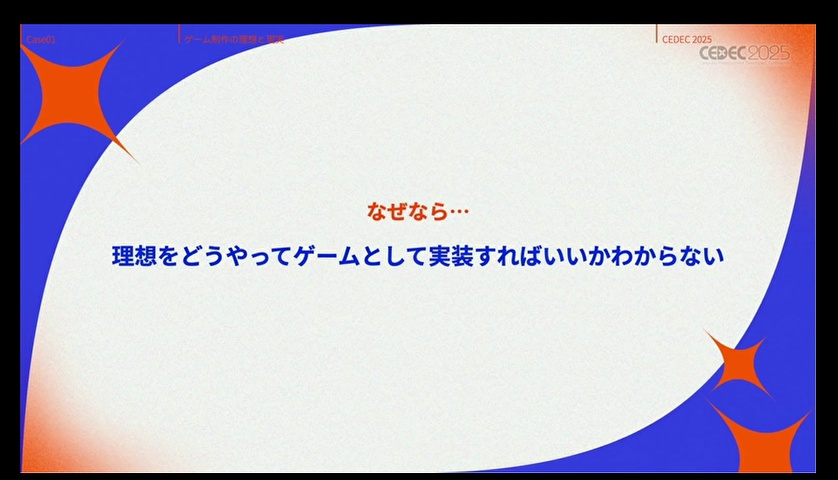

続いては、理想はインディーゲーム開発を始めたら自由に作りたいゲームを作れると考えていたと言いますが、現実は難しかったと言います。

開発に「やりたいことをどう実装していいかわからない」という壁が立ちはだかり、そもそもどういったゲームエンジンを使えばいいかもわからなかったといいます。そのためゲームエンジンを探すところから始め、比較検討してUnityを選んだとのこと。理由としてはフォーラムやチュートリアルが充実していること、先人のノウハウを活かせることを挙げておりコンソールやモバイルへの移植も検討しているためだったとしています。

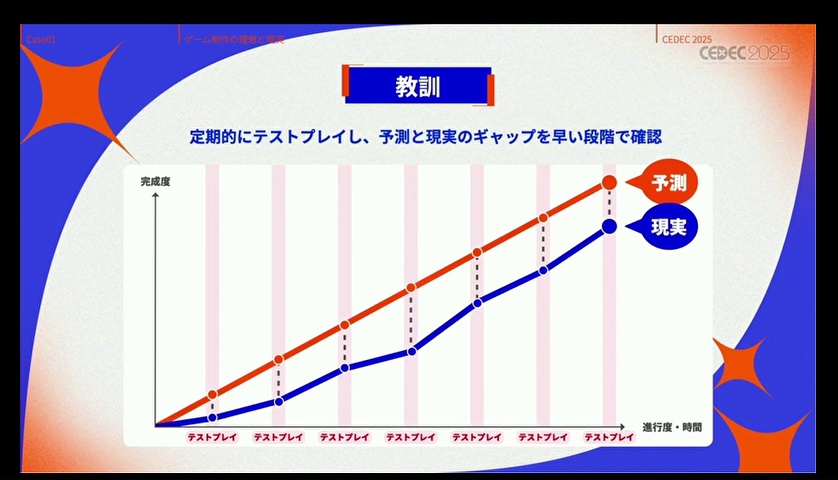

二人で話し合ってお互いが納得する仕様を決めてから一気に作ってしまおうと思っていたと語りますが、やがて思ったより面白くないことに気づきます。そこには「予測と現実のギャップ」と、「環境のギャップ」の2つのギャップが存在し、それらが問題を起こしていたとMono氏は分析を行ったようです。

予測と現実のギャップとは、プレイをして確認するまで時間がかかり当初考えていた内容(予測)と実際にプレイした時の面白さ(現実)が乖離してしまったことや、そこから作り直すためにはこれまでの数か月の開発が無駄になること、そして開発士気が低下してしまう問題があったようです。

このため、テストプレイを繰り返すようにし、予測と現実のギャップを最小化したそうで、2人で開発していることも活かしフットワークを軽くして再チャレンジし開発効率の向上などにつながったそうです。

環境のギャップは、ノートPCだけで開発やプレイをしており、文字が読みづらい点やBGMが大き過ぎる点、エフェクトが派手過ぎるといった点に後から気づいたそうです。そのため本作を実際に遊んでもらう環境を想定し直してテストプレイも同じような環境で行うことが大切だという教訓を得たとMono氏は言います。

これらのギャップは後半になると取り返しがつかない問題もあり、示唆に富む内容ではないでしょうか。また、余談ながらこれだけの現実に直面するとインディーゲーム開発を辞めてしまうケースもあるのではと思いますがモノリリスの二人は開発を続けます。

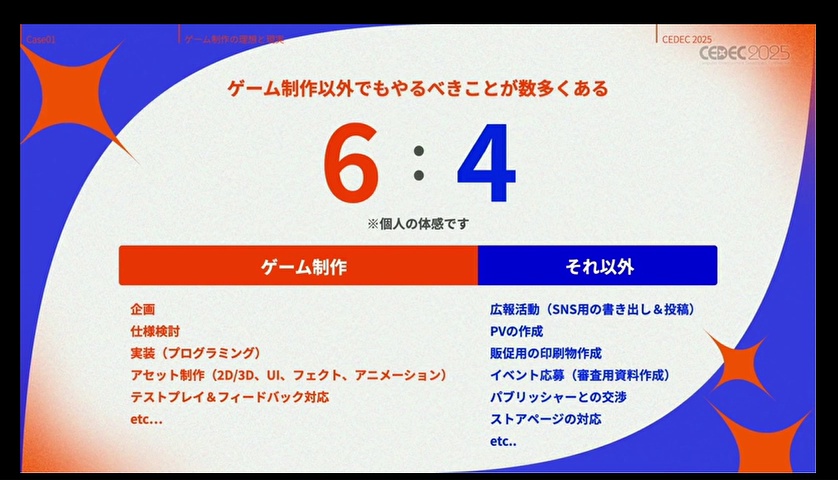

ゲーム制作に集中していればよいと思っていたMono氏。しかし、制作以外にいろいろやるべきことがあることに気づきます。開発が6割だとしたら、4割くらい開発以外の作業があると氏は言います。特に広報は必要だと感じていたようです。

こ

この4割の作業についてMono氏はゲーム開発時間を確保するために、広報活動は効率化しようと決めて日時を決めて投稿したり、盛り上がっている時間帯やハッシュタグを活用するなどをおこなったようです。

ゲームイベントでの理想と現実

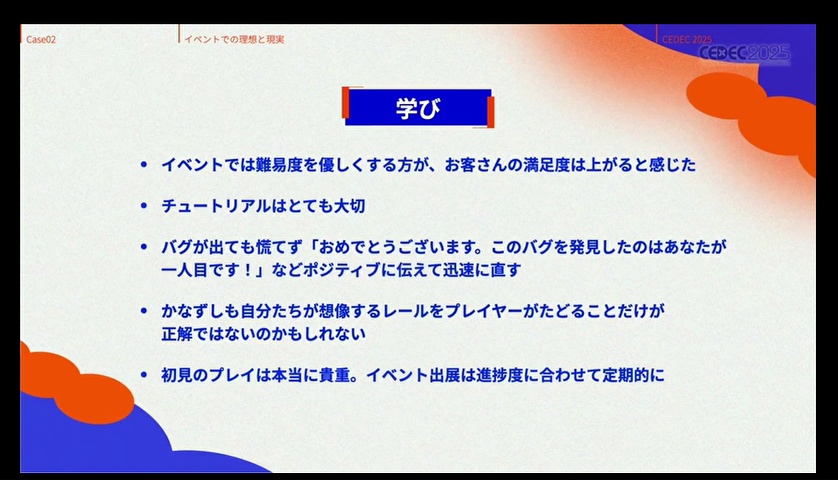

インディゲーム展示会などのイベントに出展し、はじめて本作を見た人にプレイしてもらうモノリリス。プレイヤーからは狙った通りの反応が返ってくると思っていたようです。しかし、想定外のところで盛り上がることや期待通りの反応がない。開発者も見たことがないバグがあるといった様々な予想外が発生します。

開発者はプレイをし続けるため知らず知らずに難易度が高くしてしまうことや、説明不足で客観的な視点が不足していること、デバック不足があるという点に気づいたようです。そこから、イベントでは難易度を少し下げたりチュートリアルを充実させるようにしたり、予期しないバクの発見も「バグ発見おめでとうございます!」とポジティブに伝えるようにしたと言います。

たしかに、見知らぬバグにイベントで遭遇すると動揺するのではないでしょうか。それをポジティブに変換したのはなかなかできることではないと思います。また、インディーゲームイベントに多く出展し、多くのユーザーにプレイしてもらおうと思っていたそうですが、ここでも壁が現れます。

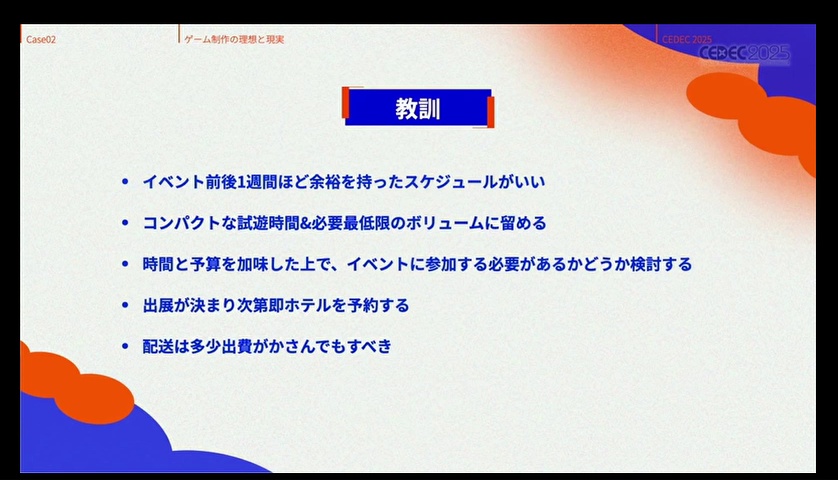

イベントへの出展には交通費などのコストがかかることに気づきます。このコストはスライドのように多岐にわたり、時間もかかるので開発が止まるし、試遊用ビルドも必要になる。出展は体力も使うので出展後は疲労もあって開発が止まってしまうこともあります。展示会によっては4日連続立ち続ける必要などもあり展示会出展には体力も必要です。国内でさえイベント出展は大変で海外となるとさらに大変かもしれません。

教訓としては、宿泊費を上手く調整することや荷物の梱包、配送など、体験を通じたノウハウを得て改善しているようです。

PR・マーケティングの理想と現実

続いてはPRの理想と現実です。「ゲームを作っていれば自然にその存在を知ってもらえる」と思っていましたが、やはりそんなことはなかったようです。というのは、近年はますますSteamでもゲームの販売本数が増しており作っているだけでは気づいてもらえないし、海外へのPRもわからないという課題に二人は直面します。

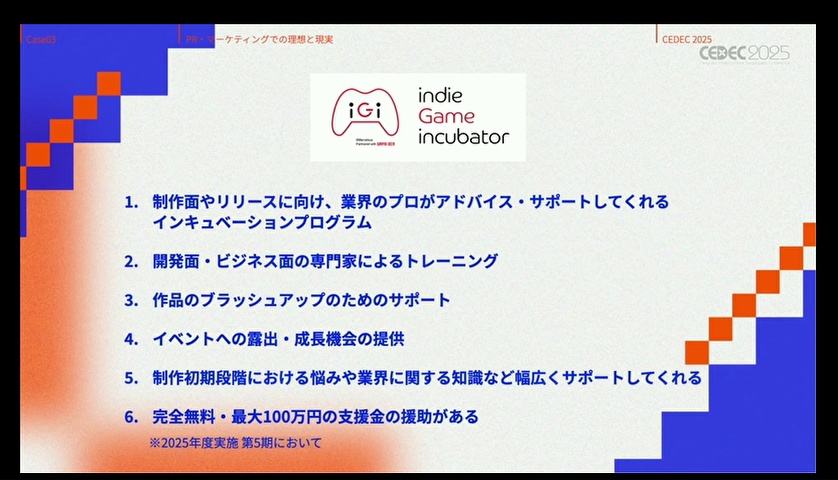

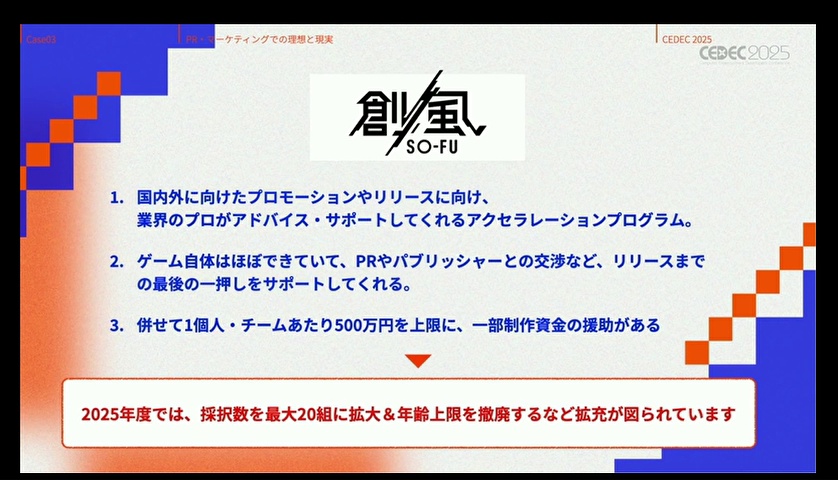

これについては、マーケティングを含めたインディーゲーム開発のノウハウをサポートしてくれるインキュベーションプログラム「iGi」や、経済産業省が主催するインディーゲーム開発者アクセラレーションプログラム「創風」に参加することで解決に向かいます。両プログラムに所属するインディーゲーム開発者、パブリッシャー、コミュニティーマネージャーなどから必要な知見を得ることができました。

生活の理想と現実

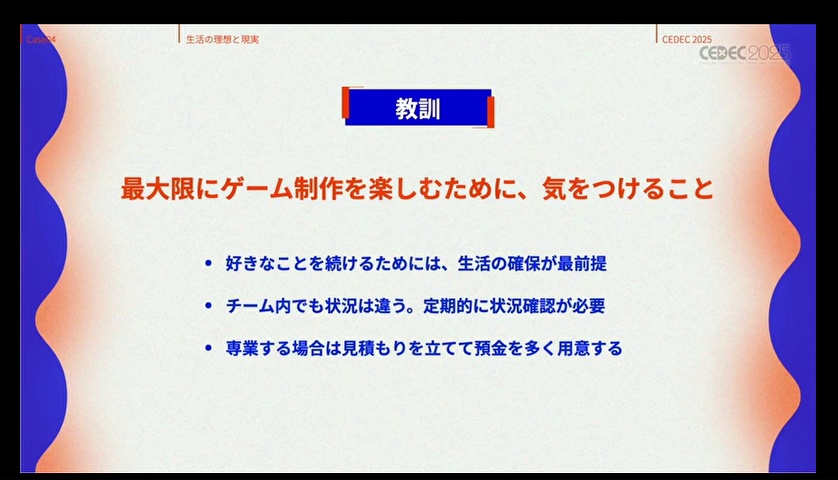

2人ともフリーランスで仕事をしていたので、仕事の合間に無理なく制作を続けようと考えていたようですが、実際にはゲーム制作は日常のすべてになっていったようです。

好きなことを続けるには生活の確保は大前提だと気づいたそうで、これはあらゆるゲーム開発につきまとう問題です。リリス氏は、開発をするためにも生活の計画を考えていく必要があると説きます。一方、それでも、インディゲーム開発は楽しいと思っているとのことです。リリス氏は、作ったゲームがたくさんの人に遊んでもらえると理想を掲げています。果たして現実はどうなるのか。理想と現実のギャップを埋めるよう開発に邁進しているとのことです。

『ヘルヘル』は現在開発中です。マルチプレイゲームを開発している方、「iGi」「創風」などの支援プログラムに興味がある方は、ぜひイベントなどで彼らに話を聞いてみてはいかがでしょうか。