【GMS 2025】『エンジニアとアーティストにこそ知ってほしいゲームの物語と設定の作り方』をレポート

2025年8月30日に開催された『ゲームメーカーズスクランブル 2025』は、ゲーム開発にまつわる様々なトピックをとりあげるカンファレンスです。今回はその中から、ユニティー・テクノロジーズ・ジャパン株式会社の簗瀬洋平氏によるセッション『エンジニアとアーティストにこそ知ってほしいゲームの物語と設定の作り方』のレポートをお送りします。

簗瀬氏は、ゲーム開発会社でシナリオライターとしてキャリアをスタートし、数多くのゲームに携わった後、ユニティー・テクノロジーズ・ジャパンでシニアアドボケイトとして活躍されています。また、複数の教育機関で研究者として、ゲーミフィケーションを取り入れたゲームやVR作品の研究にも従事。さらには、書籍『消極性デザイン宣言』への参加など、多岐にわたる活動を展開しています。

今回の講演では、こうした豊富な経験を基に、ゲーム開発における「物語と設定」をテーマに、エンジニアやアーティスト向けの初心者向け講座としてお話をいただきました。

ゲームにおいて体験を作るということ

簗瀬氏が過去に手掛けたVR作品『無限回廊 – Unlimited Corridor -』は、ヘッドマウントディスプレイと5メートルの楕円形の手すりを使った体験型作品です。人間が視界を失うとまっすぐ歩けない性質を利用し、実際には循環する経路を歩いているにもかかわらず、VR空間では無限に進んでいるように感じさせます。

(画像は https://www.cyber.t.u-tokyo.ac.jp/~matsumoto/unlimitedcorridor.html より)

この体験を成功させるため、簗瀬氏はプレイヤーに「ゆっくり歩かせる」ための物語を設計しました。具体的には、VR空間内で超高所の足場を歩かせる設定を採用。エレベーターで200メートル上昇する演出や、高所の風の音、かすむ地面、さらには床が落ちるギミックを加えることで、プレイヤーに慎重な歩行を促しました。これは、ゲームの仕組みとシナリオを組み合わせ、プレイヤーの心に物語を構築する手法の一例です。

物語を作る上で重要なのは、「想像通りになること」を積み重ね、予想されたタイミングで「想像を裏切ること」です。プレイヤーに展開を予想させ、慣れたタイミングで少し異なる展開を導入する。例えば、「敵を踏めば倒せるが、次はトゲがあってやられる」といった仕掛けです。シナリオは、ゲームのチャレンジとは別に、ゲームの物語とゲームそのものの2つの軸を意識して構築すると良いと述べました。また、ゲームではプレイヤーの行動動機が重要です。

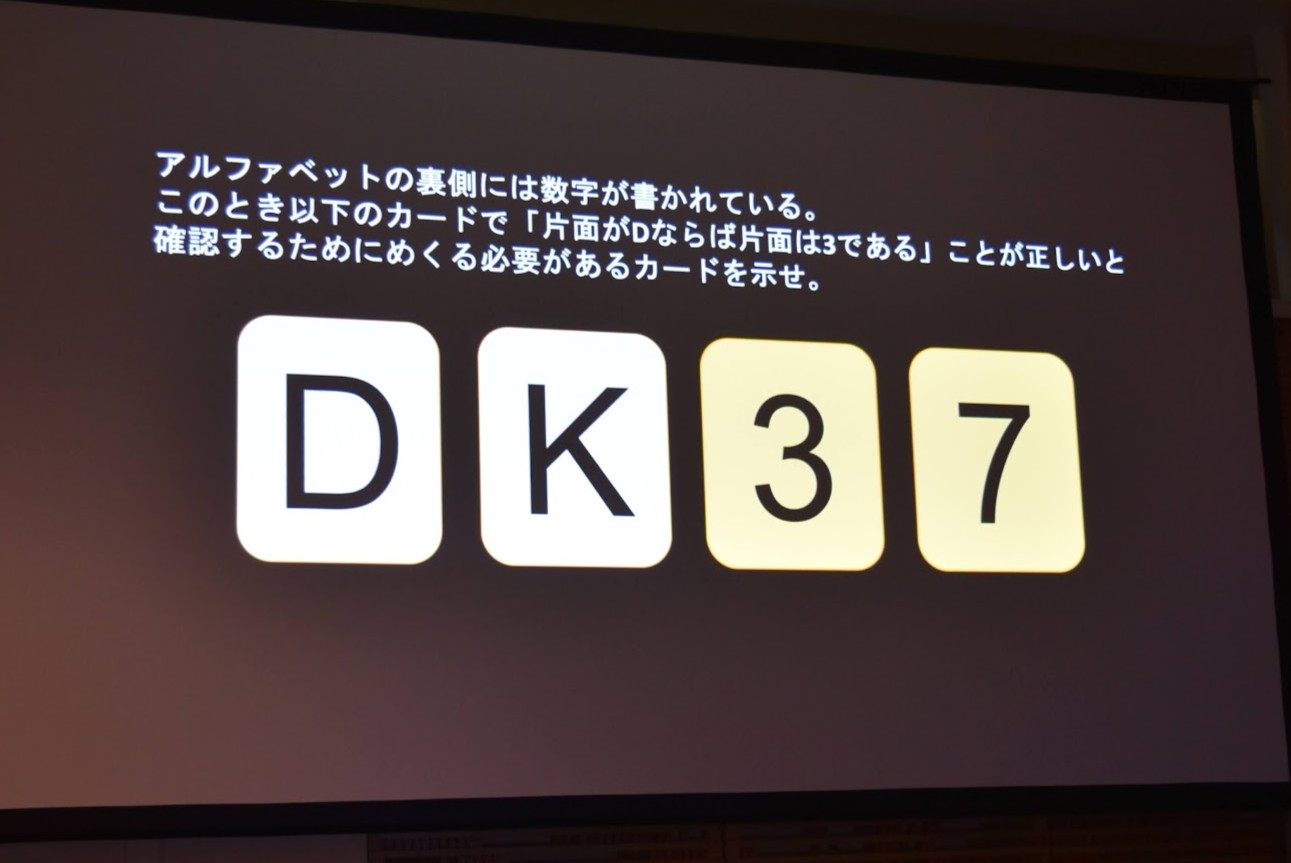

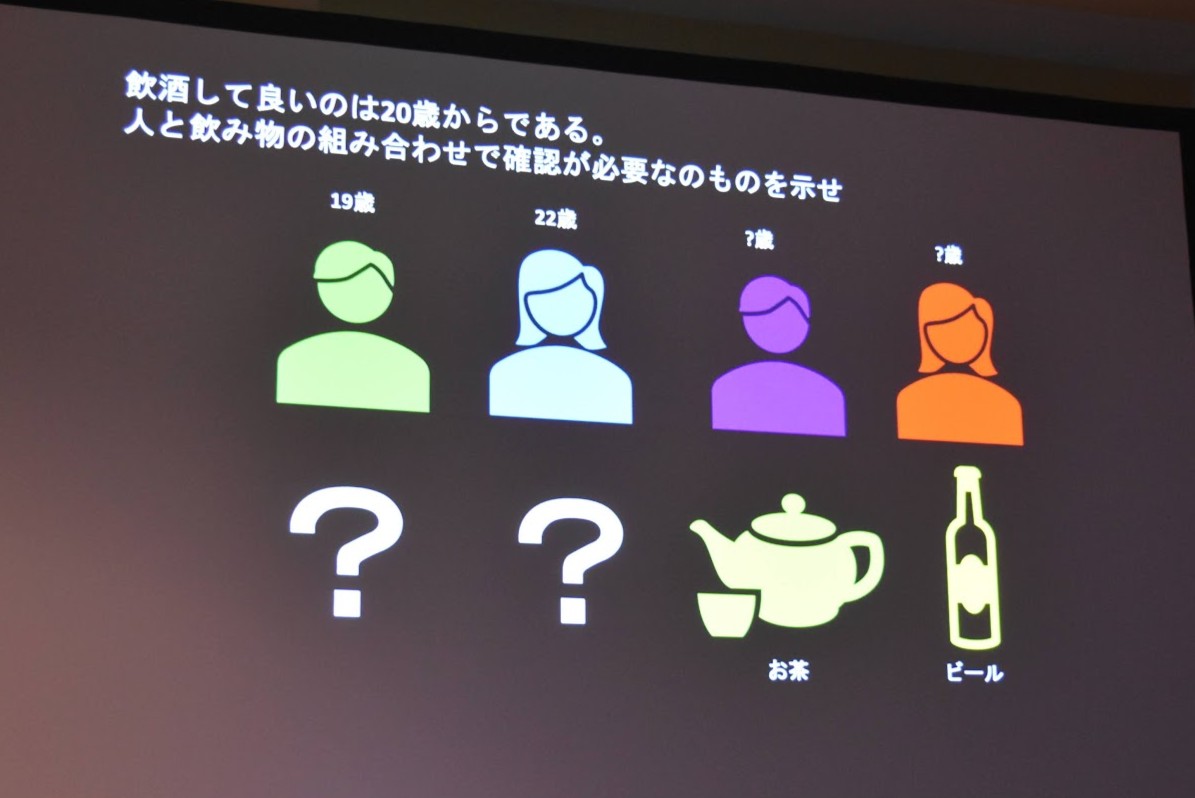

簗瀬氏は、論理パズル『ウェイソン選択課題』を紹介しました。例として、4枚のカード(D, K, 3, 7)があり、『片面がDならもう片面は3』というルールを検証するため、どのカードをめくるべきかを問う課題です。

抽象的な設定では正解率が低いのですが、これを『20歳未満は飲酒禁止』という現実的な状況(例:年齢と飲酒の有無をチェック)に置き換えると、直感的に正しい選択がしやすくなります。この原理をゲームに応用し、複雑なシステムを物語で補うことで、プレイヤーがロジックを自然に理解できるようにする、と簗瀬氏は説明しました。

ゲームは、数字のリソースをやり取りだけ見ていると何もわかりません。絵がついて、日常で体験するものに還元するとすんなり理解できます。このように、ロジックやシステムに物語を加えることで、そのゲームをプレイする動機やロジックの理解が促進されます。

物語の作り方

ゲームでは、プレイヤーに強制感を与えると「心理的リアクタンス」(強制に対する反発)が起こり得るため、プレイヤーが自ら行動したくなる動機を丁寧に設計する必要があります。ゲームを進める動機を作るために、システムの上に重ねたレイヤーが物語と背景世界を形作ります。

では、具体的にゲームの物語はどう作っていけばいいのでしょうか?シンプルな例として『ドラゴンクエスト』では、「人間を脅かす存在を倒すため、勇者の子孫が旅に出る」という動機が設定されています。この動機を通じて、プレイヤーはバトルや探索そのものを楽しむようになり、次第に物語から離れて自由に冒険を楽しめるようになります。

動機の例としては、「命の危機」「失ったものを取り戻す」「復讐」などが挙げられ、例えば「家族が殺されて復讐する」といった設定はわかりやすく強い動機として機能します。さらに、プレイヤーがパズルを解く動機も重要です。例えば、「冒険家」や「墓あらし」といった職業を主人公に設定し、「トラップを突破しないと宝が手に入らない」という状況を作ると、創作の世界に自然な動機が生まれます。(ただし、この例では「創作の世界では墓にトラップがあるもの」という前提に基づいています。)

物語を作る際には、まずキャラクターに「お金持ちになりたい」「病気の子供を救いたい」「見返してやりたい」といった動機を設定し、ゲーム内で行動する理由の一つとします。しかしながら、こうした個人的な動機が満たされない、または大きな目的意識に目覚める展開がよくあります。これは、物語に深みを加えます。プレイヤーは最初、ゲームの世界に無関心かもしれませんが、主人公や周囲のキャラクターを通じて「自分ごと」に感じさせることにつながります。

ゲームでは、ラスボス直前でプレイをやめてしまうケースがよくあります。これは、物語の結末が予想でき、疑問や気がかりがことがなくなると、進む動機が失われるためです。これを防ぐには、「倒してもストーリーがどうなるかわからない」不確定要素や、仲間が死ぬかもしれないといった「気がかりなポイント」を残すことが有効です。例えば、物語の中で2~3人の仲間が死ぬ展開を入れると、プレイヤーに「次は助からないかもしれない」という緊張感を与えられます。

ゲームメカニクスに合ったキャラ付けを行う

簗瀬氏は、ゲームジャムで開発した『NA:I』を例に挙げました。このゲームは、Unity 1週間ゲームジャムで実質4日間で制作され、数字をキャラクターに見立てて会話させるシンプルなパズルゲームです。開発期間の制約から、立ち絵や複雑な掛け合いは省略しましたが、数字の口調や設定を通じてキャラクター性を表現。「数字で呼び合う仲」から「エージェント」や「組織」を想起させる設定を加え、情報を意図的に欠落させることで、プレイヤーの想像力を刺激しました。ヒントを露骨に出したり、解説モードを設けることで、誰もが結末を見られるように工夫した点も特徴です。

また、グローバルゲームジャムで制作した『The Bubble Diver: Submarine Defender』では、「バブル」をテーマに、潜水艦を守るゲームを開発。泡を使って障害物を防ぎつつ、酸素が減るジレンマを物語に組み込み、潜水艦が修理を終えて脱出するまでの展開を設計しました。

当初はイルカを守る設定を考えましたが、イラスト作成の負担から潜水艦に変更。潜水艦が修理を終えるまでの「守る」物語を構築し、酸素の残量や大きな泡を使うジレンマを加えることで、ゲームに緊張感と明確な目的を与えました。ゲームジャムの魅力は、最小限の構成で面白いゲームを作る試行錯誤にあります。

普段のゲーム開発では予算や時間の制約がありますが、ゲームジャムでは「どこまで省いても面白くできるか」を追求できます。例として、映画を一度世に出した後で改良しても受け入れられないように、ゲームも最初からベストな状態で提供する必要があります。

ゲームにおける物語は「プレイヤーに納得してもらう」こと

梁瀬氏は次にTipsとして、物語がどう始まり、どう進行するかのケースを紹介しました。物語の導入は、「日常を壊す」ことが基本です。記憶喪失や異世界転生、故郷が焼かれるといった設定は、プレイヤーと主人公の知識を一致させ、物語に引き込みやすくします。

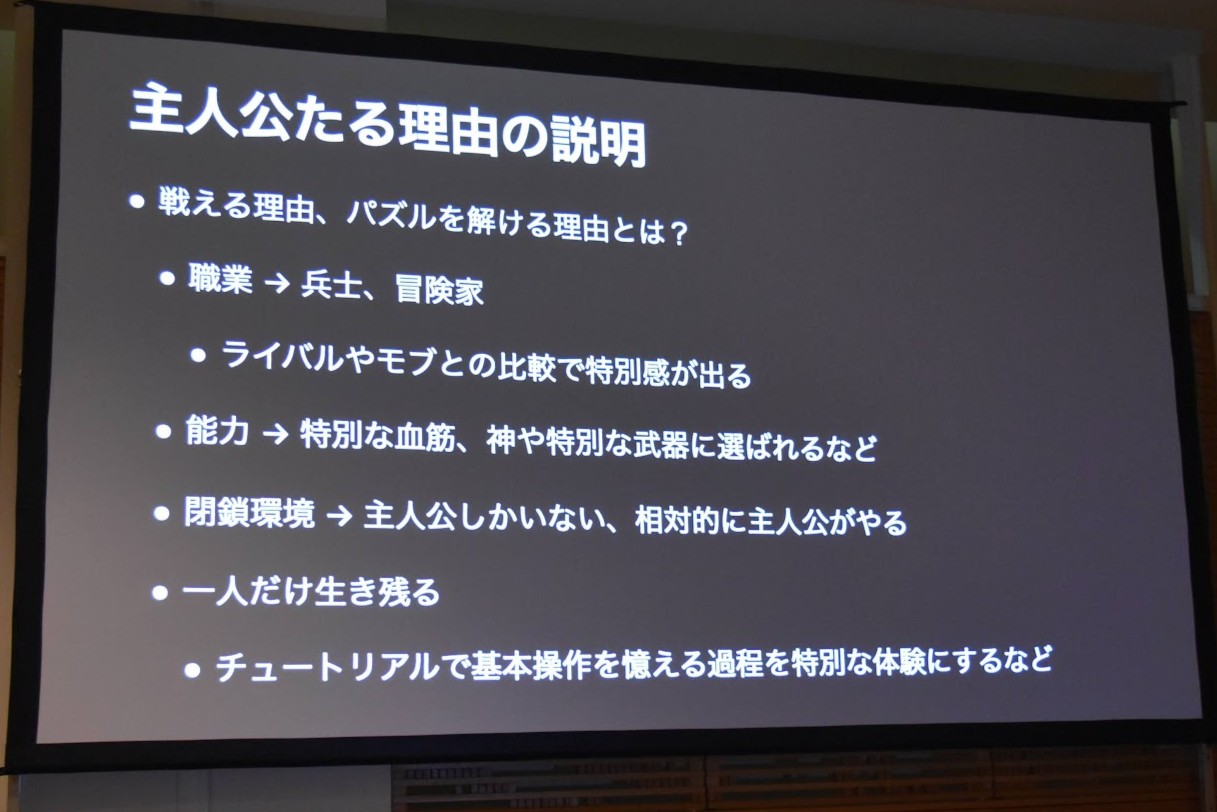

なぜ、主人公は旅や冒険をするのか?といった背景には、主人公が特別な地位や唯一の生存者である理由を用意することで、プレイヤーの納得感が高まります。パートナーや能力を一時的に失う展開は、プレイヤーに感情的なインパクトを与え、物語を深化させます。

また、ゲームはだんだん難易度が上がっていくものですが、それに伴って主人公も人間的に成長していく形が望ましいです。。レベル99なのにおどおどしているなどの不整合は(それはそれで面白いかもしれませんが)面倒な感じになってしまいます。人間的にもいい感じに成長しているとプレイヤーも納得しやすく、やってきた甲斐が出ます。ゲームの盛り上がりと、物語の盛り上がりを一致させていくと自然な形になります。

ゲームの難易度が上がるタイミングでは、シナリオも困難な状況と連動させることがあるとよいそうです。例えば、隣の町に行くトンネルの敵が異常に強い場合、シナリオで「敵に包囲されている」などの理由を補強することで整合性が保たれます。

終盤では、伏線を回収しつつ、物語をひっくり返す展開が効果的です。プレイヤーが後から「あの時こうだったのか」と気づく要素をちりばめることで物語に奥行きを与えます。連載漫画のように見切り発車で伏線を張る場合もありますが、回収されない伏線ばかりあるとプレイヤーを混乱させるため、注意が必要です。

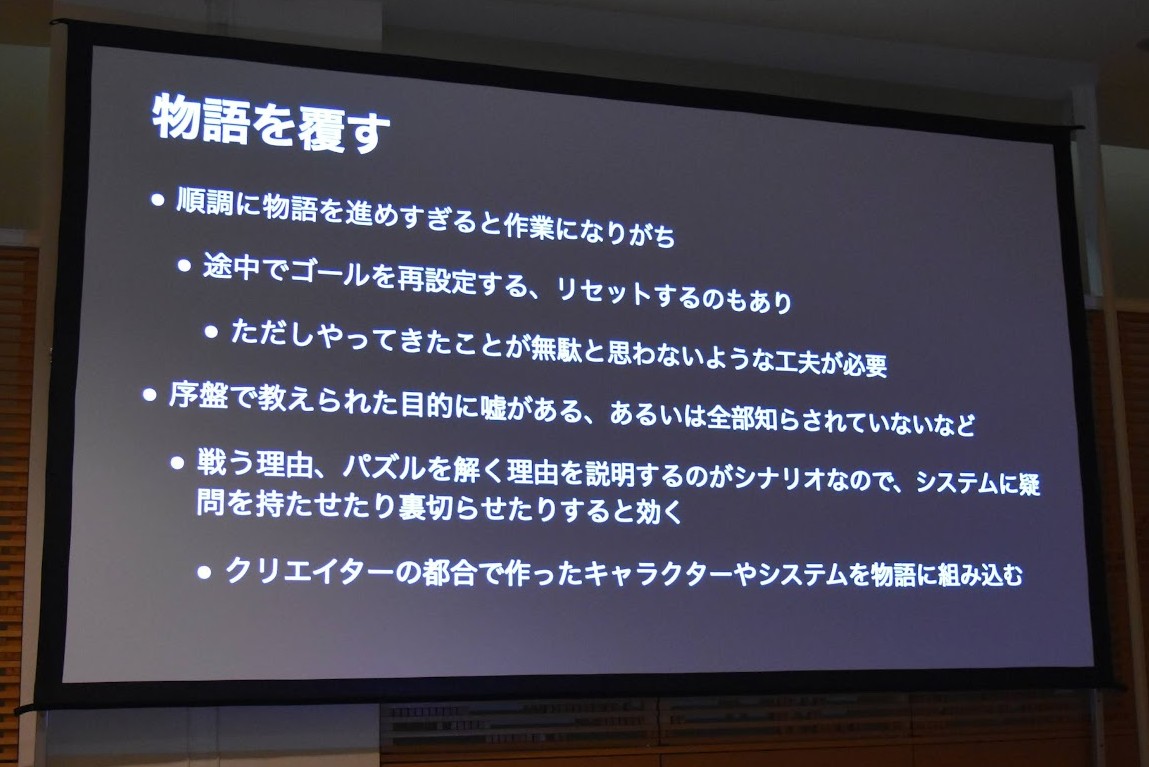

簗瀬氏は先が読みやすい王道の物語を作っておくことで、裏切りや驚きを効果的に演出できるようになると紹介しました。王道の物語を一回作ってみると、後からひねりを食われることができます。プレイヤーには展開を読ませることが重要で、読めるので裏切ることができる、という順序です。

最後に簗瀬氏は、「ゲームデザインとゲームの物語づくりはゲームを作らないと身に着かないので、実践しましょう」と呼び掛けて、講演を終えました。