【GMS2025】都市伝説解体センター開発陣による「小さなチームの“真似できる”開発者座談会」

2025年8月30日に開催された『ゲームメーカーズスクランブル 2025』は、ゲーム開発にまつわる様々なトピックをとりあげるカンファレンスです。今回はその中から、『都市伝説解体センター』を開発したチーム墓場文庫によるセッション『『都市伝説解体センター』開発秘話――小さなチームの“真似できる”開発者座談会』のレポートをお送りします。

墓場文庫の開発環境とスケジュール

『都市伝説解体センター』は今年の2月に発売したSteam、PS5、Switch向けゲームタイトルで、リリース3か月で30万本を突破しました。

墓場文庫のメンバーは、プログラム全般のモチキン氏、シナリオとキャラデザインのきっきゃわー氏、楽曲・SEのあだP氏、グラフィックデザインのハフハフ・おでーん氏(以降は「おでーん氏」)の4名です。実は、4人ともゲーム開発会社に所属した経験はなく、そのなかで本作の開発にあたってどう試行錯誤したかが今回のトークテーマとなりました。

なお、墓場文庫は他のイベントでも登壇を行っており、CEDECでは「開発に必要な3つのキーワード」、SQOOLインタビューでは「開発に至るまでのなれそめ」についてそれぞれ話をしています。本日はそれらに被らない話として「“真似できる”開発者座談会」がチョイスされたそうです。

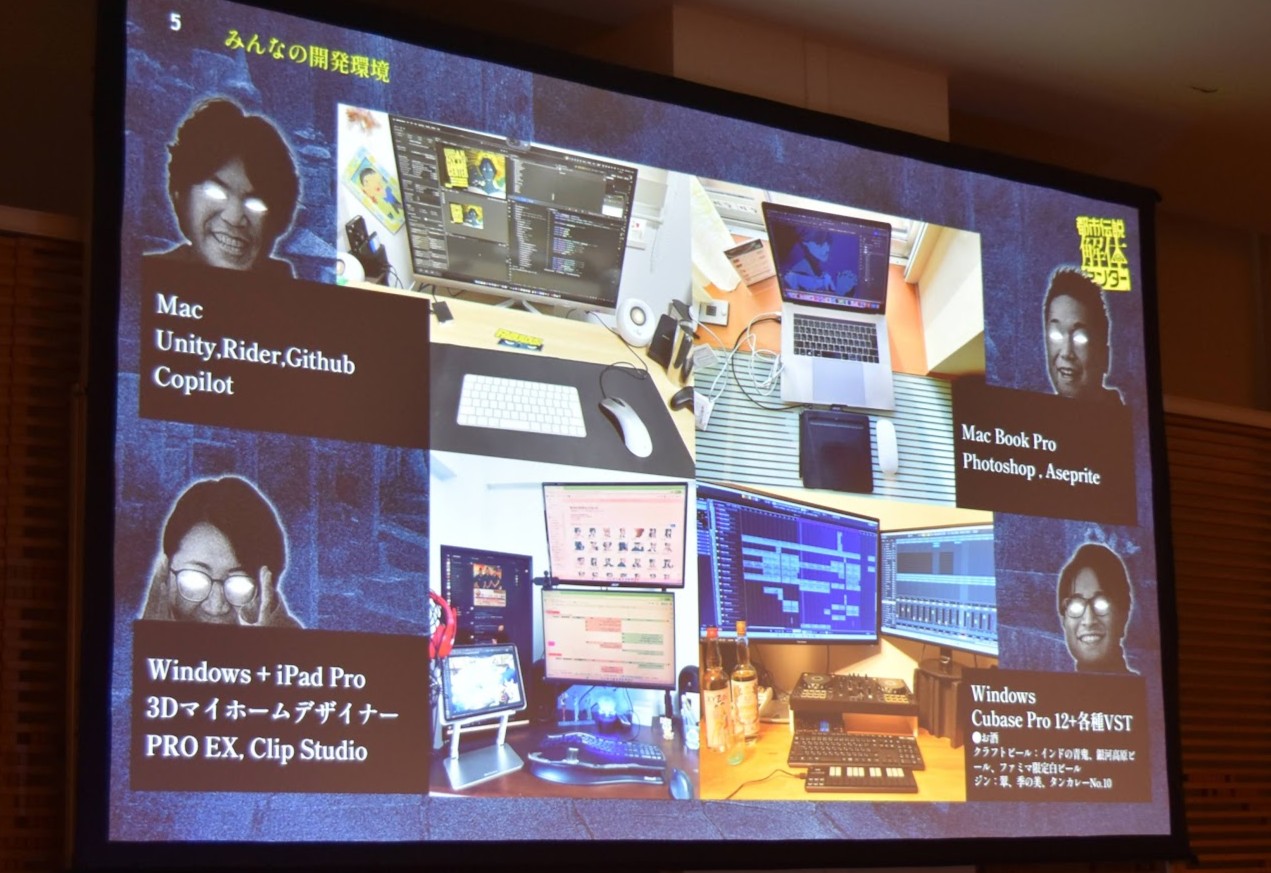

まずは、開発チームの環境についての紹介が行われました。おでーん氏はMacbook Proとペンタブ年1枚。あだP氏はKORG nanoKEY2とWindows。きっきゃわー氏もPC1台とiPad、モチキン氏もMac mini1台と、全員ミニマムで簡易な開発環境です。モチキン氏とおでーん氏は事務所を借りて2人で作業し、きっきゃわー氏がオンラインとオフラインが両方。あだPは距離が離れているため、オンラインツールでやり取りしていたとのことです。

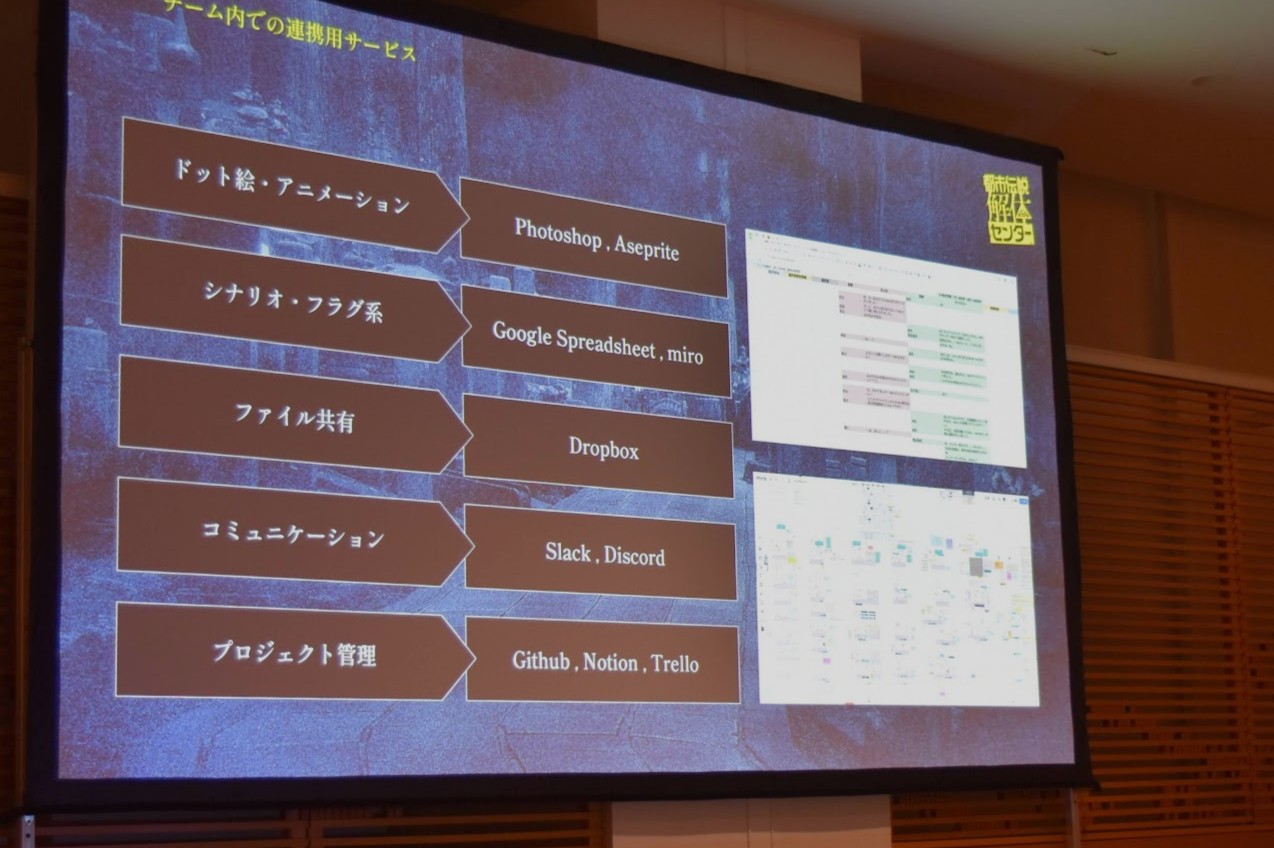

4人の協業がどのようなツールを用いて実施されていたかについても詳細が説明されました。まず、ピクセルアートのアニメーションはAspriteで開発。シナリオ・フラグについてはGoogle Spreadsheetで管理していたとのことです。いずれも、Unityで取り込めるツールをモチキン氏が開発し、プログラムをできるだけ書かないようにするよう頑張ったとのことでした。開発初期の段階でメンバー3人に対してUnityの使い方教室を実施し、自分でゲームのデータが更新できるように教えたそうです。また、その教室ではやっている映像をビデオに撮って、いつでも見返せるようにしたとのことです。

ゲームシナリオ全体の進行について管理するものとして、共有ホワイトボードの「Miro」を使っていたそうです。Miroは、大きなホワイトボードを共有して同時に複数人で編集できるツールで、テキストの付箋を貼ってリアルタイムに情報共有できます。Miroを使うに至った理由は、シナリオのテキスト量が増えたことが背景にあるそうです。本作はシナリオやフラグの構成が重要であるため、何かを変更する場合はシナリオの全体像を全員で把握しながら「このフラグ」のこの修正を…と探さねばならず、変更の影響箇所についても場所探しが大変になってしまったのだそうです。

そこでMiroを導入し、ゲーム内の各話を探索シーン・SNSシーン・解体シーンと大きい枠組みを作って、フラグを視覚的な管理に変更。プレイヤーがフラグの獲得していく流れをMiro上の付箋にして張り付け、オンラインで全員でチェックしながら、違和感がないかどうかを確かめていくことができるようになりました。Miro上にデータを全部持っていくのは大変だったそうですが、結果としてゲーム開発の大詰めの場面におけるフラグの再調整ではかなり活躍したそうです。

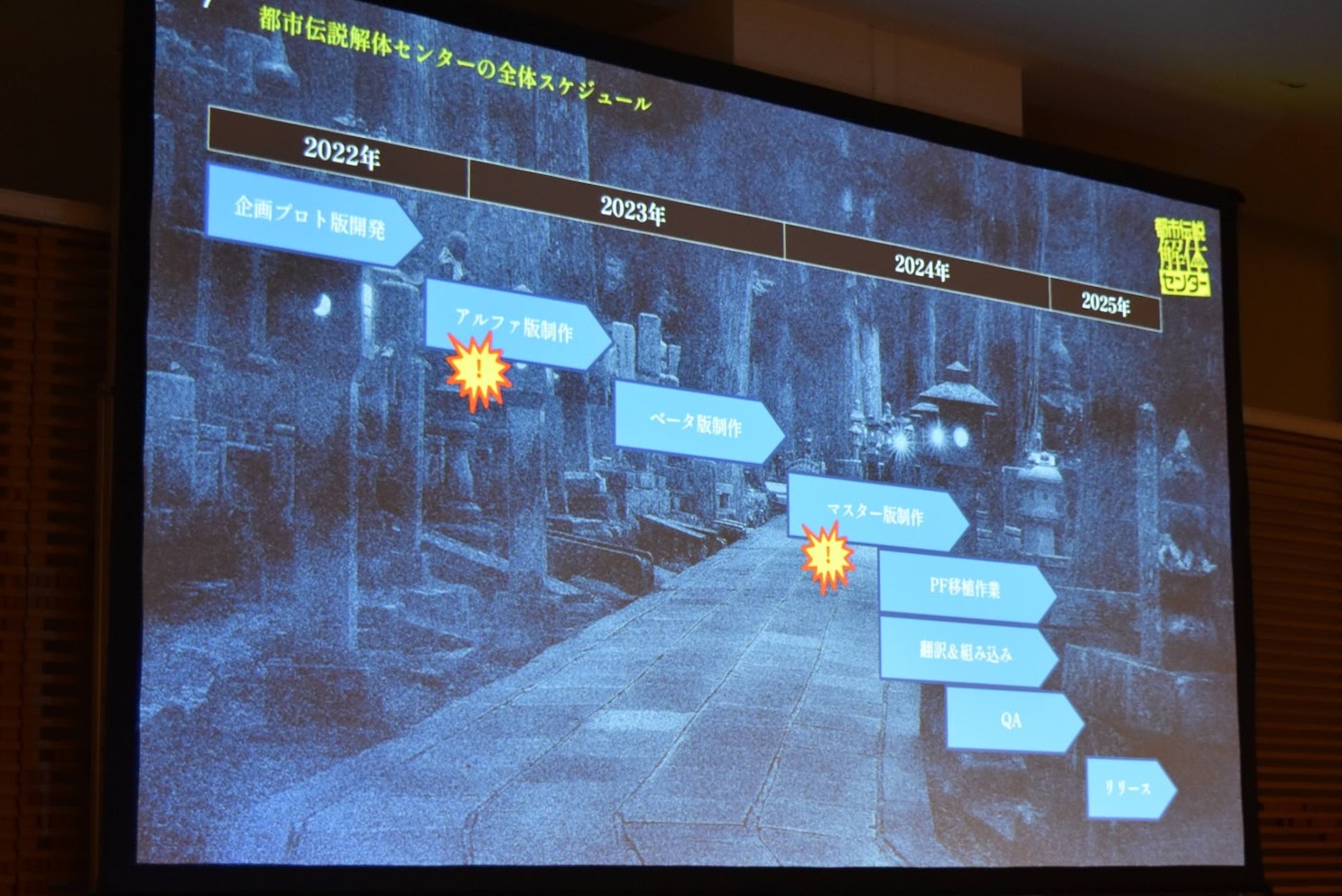

都市伝説解体センターの全体スケジュールは以下のようなものでした。

開発は2022年からスタート。「アルファ版」「ベータ版」と書かれていますが、これは一般的なゲーム業界におけるアルファ版とは異なり、作中の1話が丸ごと遊べるものをアルファ版と呼んで、全話が実装されたものをベータ版としていたそうです(筆者注:この意味ではアルファ版というよりバーティカルスライスに相当しそうです)。

アルファ版の段階で、パブリッシャーである集英社ゲームズの検収を通れば次のステップに行けた…のですが、実は検収に1回落ちてしまったのだそうです。モチキン氏いわく「揉めた」とのことで、集英社ゲームズからの意見に対して「僕らは一番正しいと思っているものを作ったのに、なんで否定するんだ!」という反発を感じたのだそうです。しかしフィードバックを真摯に受け止め、結果的にゲームがわかりやすくなったことで良くなった、と話しました。大きい変更点ではベータ版からマスター版においても、「エピソード1」は丸ごと作り替えたとのことです。また、翻訳の組み込みも大変だったと振り返ります。本作は13か国語に対応しており、モチキン氏はその大変さを「2024年の記憶がないくらいだ」と表現しました。

モチキン氏

リモートありのチーム開発での工夫

チームのうち、あだP氏は唯一東京住まいで、他のメンバーは神戸に住んでいます。しかも、あだP氏は平日昼間に会社員として働いているため、9時から18時までは開発に参加できません。あだP氏は、幸いその本業がフルリモートのため、仕事が終わった瞬間にゲームプロジェクトを立ち上げることができるものの、プロジェクトの進行に関する情報が全然入ってこないことが大変だったと振り返りました。情報を取りに行こうとしても、そもそも存在しているのかがわからない。じゃあ、それをほかのメンバーに共有してくれ、議事録をくれとリクエストするにも、そんな時間はないという状態です。Discordサーバーを見に行っても、9割がご飯の話など雑談であったため、とにかく情報を拾うのが大変だったと振り返りました。

あだP氏は本職はシステムエンジニアだそうで、プログラミングの知見はありましたが、githubの経験はなかったそうです。そのため当初はモチキン氏に負荷が集中していました。サウンドリソースの組み込みもモチキン氏がやっていたところ、あだP氏はUnityを勉強して自分でやれる範囲を広げ、サウンドプログラムを実装できるまでになったそうです。これによって、サウンドをゲームに組み込んだ状態でチームにチェックしてもらえるというメリットも生まれました。モチキン氏もあだPがプログラムまで書けるようになったことで開発が楽になって嬉しかったと話します。ちなみにこれと対比して、おでーん氏とモチキン氏は20年の付き合いになるものの、おでーん氏はプログラムについては1文字もかけないままプロジェクト終了までいったそうです。おでーん氏は、これがチームでゲームを作ることの強みのひとつだ!とまとめました。

おでーん氏とあだP氏

話の中では、墓場文庫の特徴として、「まとめる人」がいないことが挙げられました。本作の前に『和階堂真の事件簿』の開発経験があり、ここである程度4人のコミュニケーションについては慣れたのですが、きっきゃわー氏は、全員趣味も違うし、作る速度も違うし、作るにしても方法がバラバラで、シナリオの話をしても全員バラバラだと語ります。ゲームに入れる要素を決めていく中で「誰が発言したから」「内容の趣味が合うから」という基準でやってしまうと偏っていくので、墓場文庫ではゴールラインをしっかり決めて制作を進めていったそうです。それは「どんな層のファンをを目的にしているか。このシーンで何をしたいのか。」という軸を作ってみんなで目指す形です。誰かの我で意見を通すのではなく、あくまでも軸に対して実現可能か。狙っているファンの層に刺さるか。という観点からあらゆるシーンを決めているとのことでした。

きっきゃわー氏とモチキン氏

開発にまつわる裏話

墓場文庫が本作の開発で一番こだわった部分は「ビジュアルの差別化」だと、おでーん氏は語ります。インディーゲームが増える中で、同じようなビジュアルにすると選んでもらえないと考え、今作はカラーを決めて差別化を図ったそうです。もうひとつのこだわりとしてのSNS表現ですが、プレイヤーからは「ゲーム内のSNSがすごい」という感想を多くもらいました。きっきゃわー氏はSNS感にリアルな感触を出すために、普段見ているタイムラインっぽさをどれだけ出せるかかなり勉強をして作ったといいます。具体的には墓場文庫はSNSで実際に炎上騒ぎがあるたびにDiscordに貼って、ゲームに反映していたそうです。人がどういう反応するのか、ということがとても勉強になったと振り返りました。

また、多くのファンが称賛したキャラクターづくりについても触れられました。キャラづくりについては、まずデザインコンセプトについて、作品の中でどの役割をするのか?から発想をスタートしたといいます。まずは、おでーん氏が考えた枠組みをきっきゃわー氏に渡して、きっきゃわー氏がキャラクターを描くという形で分担をしていたそうです。ほかにないキャラデザを目指しながら、どんな顔がファンに刺さるか。各キャラクターがしゃべると顔やポーズの説得力が出るようにデザインしたときっきゃわー氏は振り返ります。直接参考にした人物などはあまりなく、友人であるとか、街中で見かけた人々をモデルにしながら、現実にいない人だけど、こういう人いるよな~という共感を狙っていたそうです。その人がしゃべっていたり、焦っているとこういう手癖を出すよな、などの細かいネタを各キャラクターのポージングに入れているそうです。

音楽演出について

音楽を制作したあだP氏は、BGMのこだわりより、SEのこだわりのほうが実は強いと話します。本格的ににSEを担当したのは今作が初めてだったため、手触り感を重視し、プレイしていく中で違和感がないか、何回もチェックしたそうです。リリース前の3週間は神戸のオフィスに寝泊まりしてテストを何回もやってクオリティを保ったといいます。

モチキン氏はSEについて、あだP氏が自分で実装できるようになったときから「気が付いたら入っている」ようになり、演出全体に影響を与えたと振り返ります。プレイヤーから「エピソードごとに入るエンディングテーマのタイミングがドンピシャだ」とよく言われるそうですが、これもあだPと相談しながら作っていったそうです。オープニングも最初の曲は画面との同期がうまく合っていなかっため、モチキン氏が「一小節が何秒」などの仕様を作ってあだP氏が合わせに行くような作り方をしていたそうです。

エンディング曲は「奇々解体」が1分30秒と仕様が決まっていましたが、字幕のルールとして1秒で読める文字は4文字と言われているため、うまく合わせるのが大変だったそうです。これはきっきゃわー氏と相談して削ったりなどの調整を行いました。エンディングは見所なので、ドラマのラストっぽくなるように調整したそうです。

シナリオの「元ネタ」をどうしたか?という話題では、おでーん氏は、影響を受けた作品はゲームよりもそれ以外が全体的に多く、特に海外ドラマに影響を受け、『ブラックリスト』の1話などをイメージしたと紹介します。逆にモチキン氏はゲームの『スナッチャー』『ポリスノーツ』から影響されたと言い、今作の土台に『スナッチャー』から好きだったところを吸収して作ろうというコンセプトがあったそうです。そのためモチキン氏は、他メンバー3人の前で最初からクリアまでプレイするということも実施しました。実はゲームの解像度『スナッチャー』を意識して同じぐらいにしているのだそうです。

きっきゃわー氏の場合は、普段見ているアニメやゲームの「王道の部分の展開」を気持ちよく浴びたいという気持ちでアイディアを出していったそうです。モチキン氏は、「熱いシーン」はアニメの影響が強かったが、サスペンスシーンはヒッチコック映画をモチーフにしようと考えたそうです。ビックリではない何とも言えない怖さ、視覚的にではなく精神的に怖くなる見せ方を参考にしたそうです。それぞれ、チームメンバーが様々な作品をリファレンスにしながら、唯一無二の作品にしていく流れがよくわかります。

「ゴールの明確化」がチームでの開発を成功につながった

本講演では、インディーゲームのチーム制作における合意形成や、共通認識を育てる工夫や意識を感じました。ベンチマークとするゲームをみんなでプレイするといった目標の明確化の活動や、ツールの使い方のレクチャーを動画に残したり、Miroを活用するなどの「ゲーム開発そのもの以外の改善策」を積み上げていったからこそのクオリティであったと感じます。

日本では個人ゲーム開発者の活躍もさることながら、チームを結成しての開発も徐々に増えているように感じます。しかし、人間が複数集まるとどうしても情報共有やすり合わせの仕組みづくりが発生します。墓場文庫の工夫は講演タイトル通り、インディーにとってもまねできる点の多い実りある講演であったと感じました。