【CEDEC 2025】弁護士による『インディーゲームにおけるパブリッシング契約の法的ポイント』をレポート

2025年7月22日から24日に開催されたCEDEC2025。今回は「インディーゲームにおけるパブリッシング契約の法的ポイント」をお送りします。講演はシティライツ法律事務所の前野弁護士です。前野氏はエンタメ系の法務分野に通じておられ、Indie Developer Conference 2024では「ゲーム開発のよくあるご相談Q&A」というテーマでも登壇されています。

実務、登壇経験ともにインディーゲームの知見をもつ前野氏から、今回は「パブリッシャーとの契約」についての講演が実施されました。

ゲームにおけるパブリッシング契約とは?

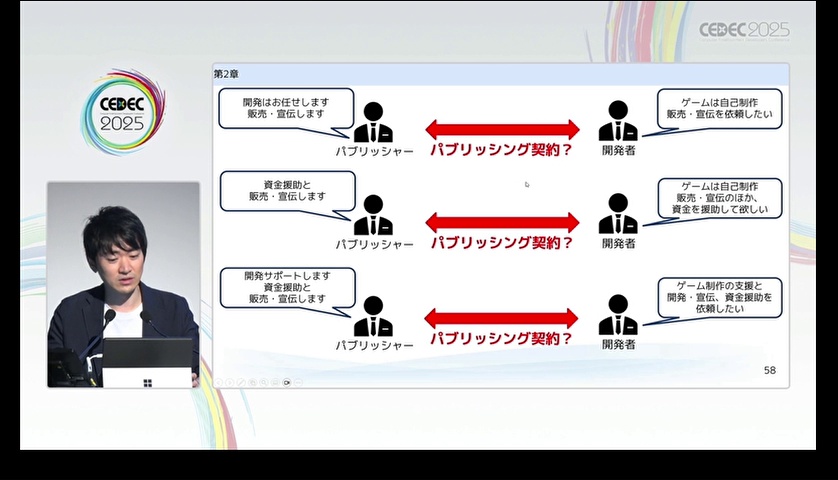

まずは、ゲームにおける「パブリッシング契約」について。一般的なゲーム開発会社においては、「パブリッシャーから資金提供を受けた開発者がゲームを開発し納品する形態」が基本となるなかで、インディーゲームにおけるパブリッシング契約はこれとは異なるパターンになると解説します。

インディーゲームにおいては、開発者が自らの企画においてゲームを開発するため、委託を受けて納品する形式の契約はありません。基本的には開発者が自己資金で制作したゲームの販売と宣伝を依頼するパターンと、販売と宣伝に加えて開発資金の提供をパブリッシャーから受ける場合、あるいは開発の支援(家庭用機への移植も含む)を受ける場合などもあります。

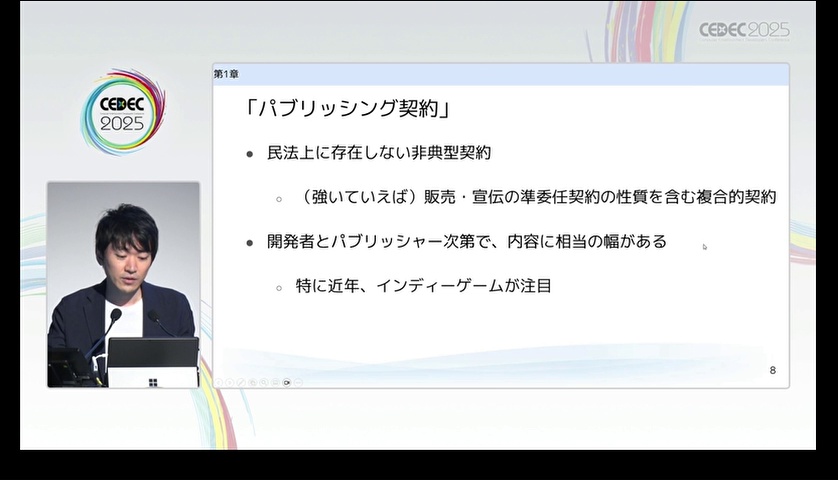

これらのパブリッシング契約は民法上に存在しない非典型契約になります。しいて言うならば販売・宣伝の準委任契約の性質を含む、複合的契約なのだそうです。この契約の重要な点は、開発者とパブリッシャーの話し合い次第で個々の契約内容に幅があるところや、インディーゲームが注目を浴びており他業種からの参入も増えているため、より一層契約内容の幅が広くなっていると指摘しています。

インディーゲーム開発者は個人または小規模なチームのいずれかですが、宣伝販売や二次利用、SNS運用などのノウハウが少ないケースがほとんどで、パブリッシャーの支援を受ける恩恵は多いと前野氏は説明します。しかし、同時に契約の幅が広いため、契約に関する解説や事例が少なく、インディーゲーム開発者とパブリッシャー双方が悩んでいると感じているとのこと。そのため本講演では論点の整理を行うとともに双方の立場から考えた中立的な解説を行うとしています。

また、前野氏は契約にすべてを盛り込まず、しっかり議論をしてから契約をまとめる意識が両社に必要だと言います。

「パブリッシング契約」のポイント

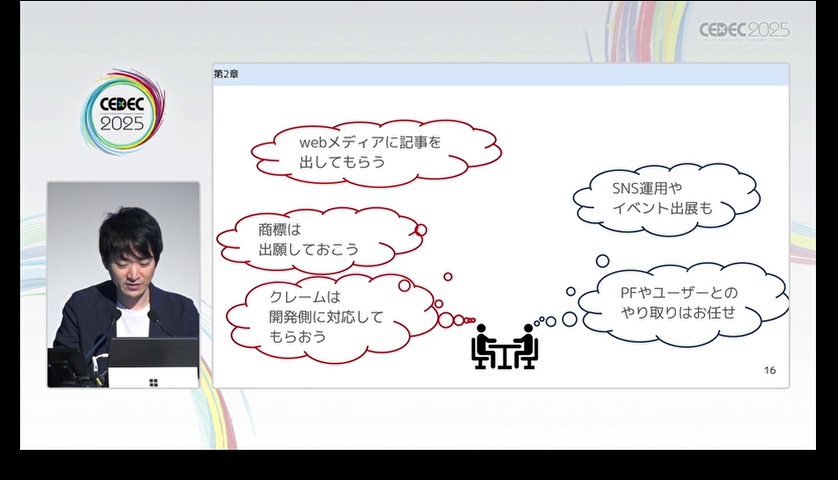

前野氏は、パブリッシャー契約全体における考え方のポイントして「業務の内容・分担」が大切であると紹介しました。「パブリッシング契約を行う」という契約を結んだとしても、双方が何をするのか具体性がなく、スライドのように「相手がやってくれるだろう」となり認識に齟齬が起きる可能性があります。

そのため、契約において重要な点は役割が文書で明文化されており、認識の齟齬が起こらず、納得して契約することだと前野氏はいいます。前野氏はパブリッシング業務としてプロモーション、プラットフォームへの申請やストアページ管理、売上収益の配分、商標出願、ユーザー対応、権利侵害の調査などを挙げ、こういった個々のケースを開発者とパブリッシャーのどちらが対応するのかを決定し齟齬が無いようにすることが重要だとしています。前野氏が挙げた事例だけでも、想定をしていなかったような業務があるのではないでしょうか。

たとえば、「プロモーション業務」を例にしても、イベント出展やSNS運用、Webメディア掲載などの具体的な業務があります。今回契約における「プロモーション業務」とは何かを話し合ったり、プロモーション業務の一環となるインタビュー対応や、メディア掲載用の素材提供はどちらが用意するか?といった実務面も話し合うのが良いのではないかと前野氏は指摘しています。パブリッシャーがプロモーション費用を負担して自由に行なう契約にすると、営利企業の行動としてコストを抑える方向に行くため、悪いケースでは「パブリッシャーが何もしてくれない」と開発者が不服に感じる可能性があるとのことでした。

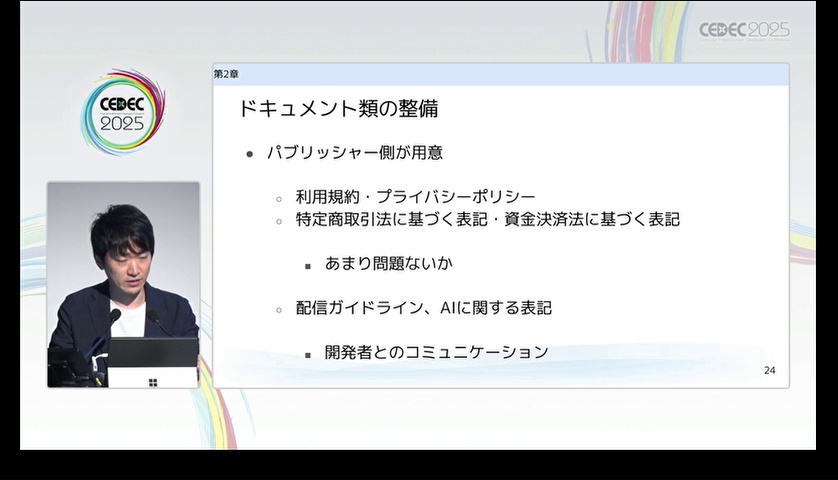

昨今のパブリッシャー側の業務としては、ゲーム動画配信におけるガイドラインやゲーム内のAI利用範囲(Steamでは明記する箇所がある)、各国法令に従ったラベリングなどのドキュメントを作成し公開する必要があります。これらについてはパブリッシャーが用意することが多いものの、配信ガイドラインなどは開発者の考えや意図があるので協議したほうが円滑に進むのではないかと前野氏は解説しています。

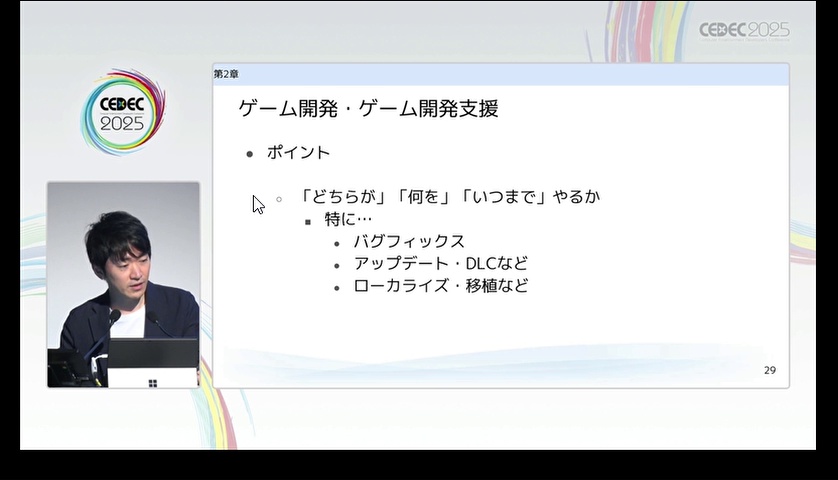

ゲーム開発そのものは開発者がほとんどの作業を行うことになります。契約書にゲーム内容や納品時期などは記しておくのが良いのではないかと前野氏は指摘します。しかし、インディーゲーム開発の特性として内容や仕様、納期が変わることは多々あるため、変更が起きた場合どうするか?を織り込んでいくことも望ましいと述べました。

そのため、パブリッシャーが制作する契約書の書面については、「会社への業務委託契約」を流用することは避けた方がよいと述べています。というのは、スケジュールが決まっている受託開発と、インディーゲーム開発はマッチしないためだとしています。インディーゲーム開発が様々な形で開発されることや、パブリッシャーに求める支援内容も様々なため、パブリッシャーは契約書を個別に作成することが望ましいと感じました。

そのほか、プラットフォーム側の規約変更対応やガイドライン・要請等への対応についても。開発者は対処する必要があると前野氏は言います。最近であれば、2025年8月前後に、成人向け表現を含む作品を巡って規約変更に関わりそうな出来事があったため、開発者はどう対応するか考えておく必要があるのではないでしょうか。

これらのほか、バグフィックスやアップデート、DLCリリースの義務の有無についても定める必要があると前野氏は説明しますが、リリース前からアップデートやDLCについて決めるよりは、リリース後に協議して行くことが多いのではないかと述べています。

パブリッシャーによる開発の支援

前野氏はパブリッシャーにおける開発支援について、楽曲やイラストなど外部クリエイターが制作した著作物の権利を取り扱ったり、楽曲ならJASRACを対応したりという事務処理を行うケースが多いと解説します。また、翻訳・ローカライズについてはどちらが何をいつまでにやるのかを協議する必要があり、費用やスケジュールも決めておくと良いとしています。

パブリッシャーから資金を提供してゲーム開発をするケースでは、いつどれだけ払うのか?を決める必要があると前野氏は言います。

支払いも契約締結時・毎月・マイルストーン達成時など様々ですが、開発がとん挫した場合の扱いは金銭で返すのか、開発中のゲームのソースコード・著作権などを渡すのかということも決めておかなくてはなりません。ただし、実際は個人開発の場合金銭で返すというのは現実的には難しい点も念頭においておく必要があると述べています。

知財の帰属と商標権・侵害の対応

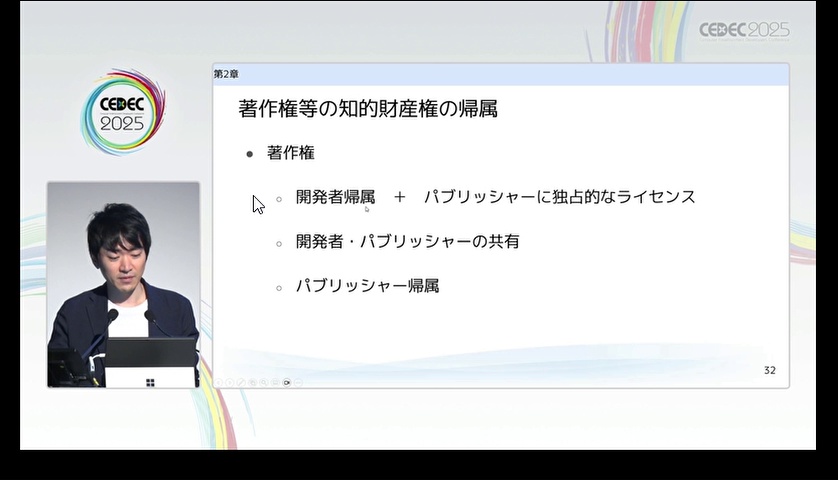

昨今はインディーゲームに関するコンテストなども盛んにおこなわれていますが、ものによってはゲームの著作権について一部または全部を主催者が持つケースもあります。ゲームの著作権は誰が所有するかという点において、前野氏は3つのパターンを解説しています。

1:開発者帰属+パブリッシャーに独占的なライセンスを付与

2:開発者・パブリッシャーの共有

3:パブリッシャー帰属

インディーゲームであれば1のケースが多いかもしれないが、パブリッシャーからの開発支援などがあった場合は2になることもあるようだと前野氏は一般例を述べつつ、個別事例を解説していきます。

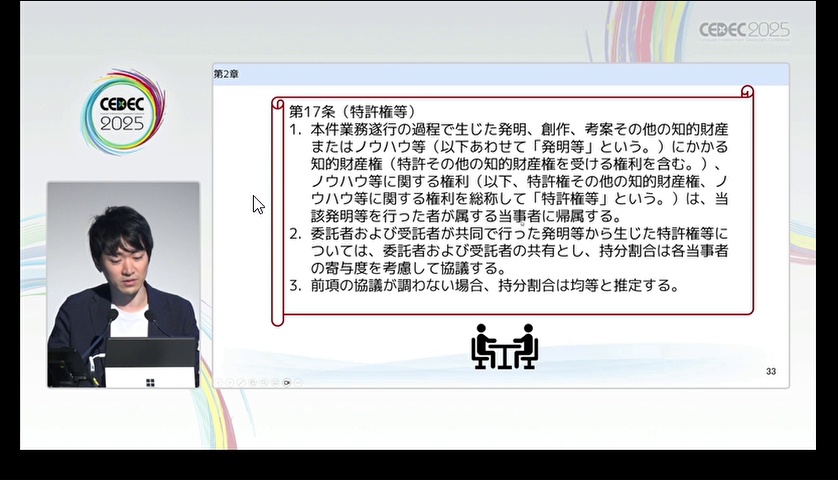

個別事例:事前の説明では開発者に権利が残るはずが、書面(上記スライド参照)では開発をした者が権利を有するという内容になっているため、パブリッシャーが開発したコードなどはパブリッシャーに帰属となる。そのため、事前の説明と書面の内容が異なってしまっているケース。

前野氏によると、こうした事例は非常に紛争が起こりやすく、また裁判になると契約書ベースで話が進むため、注意が必要だと述べています。

また、1のケースでもライセンスの範囲・対象物は何かという点は重要で、ゲーム本体だけでなくスピンオフやDLC、続編はどう扱うのか、続編の場合はパブリッシャー側にファーストオファーをしてもらえるのか?などもあらかじめ決めておくと良いのではないかとのことでした。許諾行為としては、広告宣伝以外にグッズ化や映像化などの二次展開、広告や宣伝において内容の改変はできるのか(素材の切り取りやコラージュなど)についても取り決めるのがよいと述べています。

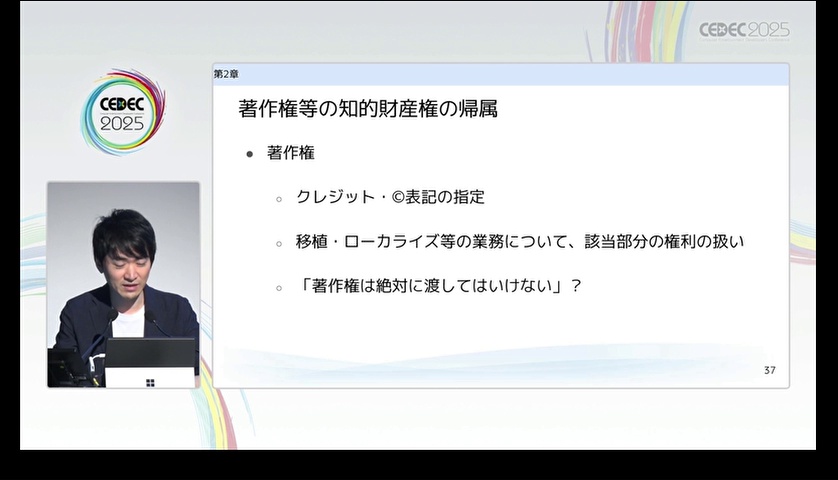

著作権について、クレジット表記は必須として、移植やローカライズの場合、その権利(移植時のプログラム・ローカライズテキストの権利)はどちらに帰属するかも取り決める必要があるといいます。

商標権についても考える必要があります。前野氏は、開発者とパブリッシャーのどちらが権利を持つかがポイントとなります。たとえば違法グッズの差し止めを行う場合は権利を持っている側が権利行使することになるのですが、開発者が権利を持っていると、自身で行う必要があると言います。そのため、権利行使をパブリッシャーに任せるのも一つの方法だと解説しています。

また、インディーゲームをSteamで販売をする場合全世界にリリースできるため、商標権の国際出願も必要に応じて検討することもあると前野氏は指摘します。ただし、費用は数十万円から場合によって数百万円になる場合もあるため、これも開発者やパブリッシャーで協議が必要となるだろうとも述べています。パブリッシャーが商標権を「出願する」「預かっておく」と言ったときに、単に出願をして侵害に対応しないケースもあることや、パブリッシング契約が終わった時に商標権を開発者に返してもらうことができるのかも確認し、合意しておくことが大切です。

開発者が「買い戻す」というケースもありますが、パブリッシング契約終了後は交渉が難しいこともあるので、最初に決めておくのが望ましいでしょう。買戻し金額は、商標権の出願費用などが価格の目安になるかもしれませんとのことでした。

権利侵害は、ゲーム素材の無断使用やガイドラインを逸脱した配信に対する差し止め、削除要求などがあります。違法グッズ対応同様。このケースでも権利帰属先が権利を行使するので、開発者が持っていれば開発者が実施することになりますが、パブリッシャーもプラットフォームへの通報程度は代わりに行うケースもあります。

また、逆にゲームが「侵害している」と言われた時は、開発者とパブリッシャーのどちらが対応するか、費用をどちらが負担するのかという点は都度協議をして対処する方法や、侵害の原因(開発内容や宣伝の内容など担当部分)によって配分するなどの方法があるとのことです。また、権利侵害の調査については、パブリッシャーの義務とするのは実務上ハードルが高いので、侵害を発見したらそのつど開発者パブリッシャーが協力する形が実務では主ではないかとしています。

販売方法と対価の支払い、売り上げレポートなど

販売については地域や単価、どのプラットフォームで販売するかなどを決めますが、前野氏はこれらを契約で決定した上で都度協議する方法とパブリッシャーの裁量で行う方法があるとし、全てパブリッシャーに任せてしまうのは、齟齬が生まれやすいと述べています。例えばパブリッシャーの裁量で値引きをしてプラットフォーム内での露出を高めることを狙っても、開発者が値引き後の金額分しか受け取れないような契約にならないように協議が必要としています。

インディーゲームのパブリッシング契約の多くは、分配原資×料率になることが多いです。そのため原資をどう決定するかが大切だと言います。原資は、売上からプラットフォーム手数料や消費税を差し引くことがありますが、加えて広告やローカライズなどの費用をどうするのか協議する必要があると述べています。これは一般的な契約でもトラブルが生じることがあるため「諸経費」といったあいまいな言葉で契約することは避けた方がよいとのことでした。

プラットフォームからの売り上げ本数や単価、為替レートなどはパブリッシャーだけが持っている情報で、開発者が調べられないことが大半です。悪い会社の場合は過少に売り上げを報告する可能性があることから、開発者は監査規定を設けて、会計帳簿などの閲覧ができるようにしたり、過小な支払いの場合にペナルティが生じるようにすることでトラブルを避ける方法があると解説しています。

インディーゲームのパブリッシングで難しいことはレベニューシェアの比率、支払料率をどう決めるかということです。前野氏はこの相談が実際に多いといいます。これは、様々なケースがあるためで、一律に決めることができません。どうしても比率に注目が集まりがちではありますが、比率だけでパブリッシャーを判断することは避けたほうがいいといいます。「開発者とパブリッシャー半々」というのはよくありますが、これは一見公平に見えますが、開発をほぼすべて開発者が行った場合と、資金提供や移植などの開発支援をパブリッシャーが行った場合などを例に挙げ、個々のケースで内容をよく考えて行うほうがいいと語りました。

契約終了の取り扱い

契約には「終了」のタイミングもあります。契約の終了について契約書に書いていないケースがあると前野氏は言います。これは契約締結時はこれから一緒にやっていこうというタイミングでは、なかなか考えづらいとしながらも前野氏はゲームは息が長い商品で、後からヒットすることもあるため決めておくことが大切だとしています。

終了にあたっては、販売の取り下げをいつ行うのか、パッケージ版であれば在庫分は販売するのか、既存ユーザは今後も遊べるようにするのかといった取り決めをするほか、契約終了時に、知財を開発者に移すことも大切だとしています。例えば商標権が開発者の元にないと権利侵害に対抗できないこともあると前野氏は述べています。その他SNSアカウントの引継ぎや、ストアページなどの移管、パブリッシャーが手掛けたソースコードの取り扱いなどが協議対象になるだろうとしています。

そのほか、二次利用に関する契約や分配する原資、金銭の清算と言った内容を記していない契約の場合は裁判になっても解決しづらいとのことでした。

契約の有効期間についても、前野氏はX年+自動更新という形態が多いが何年が適切なのかも話し合うことや、双方が行ったことによる解除事由の取り決め、開発者は開発において権利侵害していないことを保証する取り決め、海外パブリッシャーと契約した場合の裁判管轄や日本の法律なのか海外の法律に依るのかという準拠法についても解説し、海外での裁判となれば海外の弁護士を雇用するなども必要となってくると述べています。

その他

昨今のインディーゲームの注目から、今後異業種からの投資なども見られるようになってくるのではないかと前野氏は前置きをし、金融商品販売法にも触れています。複数社などから開発費を受け取り、開発者が売り上げを配分する形式は集団投資スキームの有価証券にあたるため、金融商品取引業の登録が必要になると言います。これはアニメでは先行しており金融庁からもガイドラインが出ているとのことでした。

最後に前野氏は、開発者やパブリッシャーにとっても法律用語で書かれた契約は難解なため、場合によっては契約書に説明書きをつけて理解をしやすくするのも一つの方法だと述べています。

インディーゲーム開発者の多くはパブリッシャーとの契約を目指していますが、実際に契約書を交わすとなると多くの考えることが必要となります。本公演では、そのポイントとなる点が学べたのではないでしょうか。