【連載】インディーゲーム開発者のためのVRゲーム入門ガイド(1):現代のVRゲームを知る

IndieGamesJp.dev編集部より:

今回から新たな試みとして、さまざまな有識者に寄稿を依頼し、個人・小規模ゲーム開発に役立つ情報を発信する連来シリーズをスタートします。開発者、パブリッシャー、弁護士などから、ゲームを開発・配信するために必要なノウハウをご紹介します。

第一弾として、「VRゲームのいま」というテーマで渋谷 宣亮氏に寄稿いただきました。書籍『「VRならでは」の体験を作る Unity+VRゲーム開発ガイド』を執筆し、mydearest株式会社で『クローバークライマー』などを開発しています。

はじめに

2016年にVR元年が始まって以来、すでに10年近い期間が経過しようとしています。VRゲームは既存のビデオゲームに近い存在として、多くのゲーム企業がチャレンジし、さまざまな成功と多くの失敗がありました。あらゆるテクノロジーにとって熱狂的なブームやHYPEのあとは幻滅期が訪れるのは必然ですが、VRの多くの失敗ばかりがクローズアップされて成功や発見がまるで無視されてしまう状況は、あまり健全とは言えない状況です。

筆者は、VRに詳しいゲームライターであり、VRに特化したゲーム開発者でもあります。2016年から2025年にいたるまでのVRゲームの9年間をリアルタイムで見届けてきました。この記事は「VRに興味があるけど、開発の仕方がわからないから手を出せない」と躊躇しているインディーゲーム開発者の方から「VRゲームって最近見てないけど、ぶっちゃけどうなったの?」といった業界話に関心の高い方を導くための、手ほどきになることを目指しています。

2025年のVRの現状を知る

・VRゲームの市場規模とプラットフォーム/シェア

2025年のVRゲーム市場において、インディーゲーム開発者が意識すべきデバイスはMeta Questシリーズ、プラットフォームはMetaとSteamのふたつです。Meta Questは「それ単体で使える(VRの)ゲーム機」と「PCに接続して使える周辺機器」の二つの性質を併せ持ち、そのうえでMeta Questは「それ単体で使える」機能を中心に用いるユーザーが多数派となっています。

では、Meta Questシリーズの具体的な出荷台数はどれほどなのでしょうか。結論としては、2025年時点でおおよそ3000万台だと考えられます。2023年3月時点で、MetaはMeta Questシリーズの出荷台数が累計2000万台に到達したことを示唆しています(当時のニュース記事はこちら)。また、調査会社IDCの統計より、Meta Questの売り上げは2023年が340万台、2024年が550万台だと推定できます。あくまでシリーズ累計であってハードウェア単体の記録ではありませんが、極端に低い数字でもありません。著名なゲーム機でもニンテンドウ64は3000万台、ニンテンドーゲームキューブや初代Xboxは2000万台ほどであり、いっぱしのゲーム機とならぶほどの台数は出荷されています。

VRの市場規模は調査会社のIDCが詳細な情報を毎年発表しています。2025年時点の情報としては、毎年750万~1000万台近くのVR/MRデバイス【※1】が出荷されていますが、そのうち7割近くがMeta社のデバイス「MetaQuest」シリーズであるというものです。VRゲームを開発して販売する際に「少しでも多くのユーザーにリーチしたい」という意図がある場合は、Meta Questで動作するコンテンツを作ることが前提条件となるでしょう。

【※1】この手のレポートやニュースなどの記事を読む際に注意すべき点として、VRとMRが意図的に混同されていることがあります。VRを抱えるビッグテック(MetaやAppleなど)は、マーケティング方針としてVRとMRを意図的に混同しています。もしVR/MRの市場調査に「VRが減少し、MRが増加傾向」といった記述が書かれていたとしても、文面通りに捉えてはいけません。基本的に、MRに対応しているデバイスはVRも動くデバイスであり、メーカーがマーケティングの都合でどちらの側面をアピールしているかにすぎないからです。 Meta以外のデバイスでも、MRデバイスという記述をみたときは「VRもできるデバイスなんだなあ」と捉えても差し支えありません。

・Meta

2025年現在において「VR」を定義しているプラットフォームは、間違いなくMetaです。2020年にVRデバイス「Oculus Quest 2」が発売されたとき、ちょうどコロナ禍によるゲーム業界への旋風が起きてVRにも注目が集まっていたこと、それまで高価だったVRデバイスの世界で300ドルという価格破壊を起こしたこともありますが、それまでのVRデバイスと一線を画す「据え置きのコンピュータの場所にとらわれず、ケーブルにもしばられずに、のびのびと使える」という体験の設計がVR業界の標準を決定づけました。

しかし、これにより別の制限が生じることとなります。スペックがあまり高くないので、設計やビジュアルの表現に大幅な制限が生じます。それまでほとんどのVRゲームがPlayStationやゲーミングPCのスペックを前提とした設計が普及していただけに、VR市場のMeta Questへの移行は多くの開発者に影響を与えました。フォトリアルな表現やオープンワールドのような大規模でダイナミックなゲームプレイは、MetaQuestでの実現は容易ではありません。一方で、もともとPC向けにリリースされていたVRゲームがMeta Questにも移植されている例は多数あり、そこは移植や設計にあたっての開発者の努力のたまものです。

・Steam

インディーゲーム開発者ほぼ全員がお世話になるであろうプラットフォームことSteamは、2016年のVR元年ブームからVR業界を牽引してました。過去にはHTC社と提携してSteamVR向けデバイス「HTC VIVE」シリーズを販売、2019年以降は自社製VRデバイス「VALVE INDEX」を開発、販売しています。そんなVR元年の立役者であったSteamですが、ここ最近は「VRゲームの市場」としては少数派というのが現状です。VRゲームのヒット作のうち、あえてSteamVRでのリリースが見送られている(Meta Quest独占になっている)ものも少なくありません。

さきほど述べたように、VRゲーム市場は2020年にOculus Quest 2が登場してから構造が激変しました。PlayStationやゲーミングPCにつなぐ周辺機器としてのVRデバイスが、それ単体で動作する「携帯デバイス」に変わったわけです。このため、「PlayStationやゲーミングPCのスペックを前提とした設計のVRゲーム」が作られる機会はぐんと減りました。2022年2月にリリースされたPSVR2のローンチ付近ではVRのハイエンドな大作がいくつかリリースされましたが、それでも数が多いとはいえません。

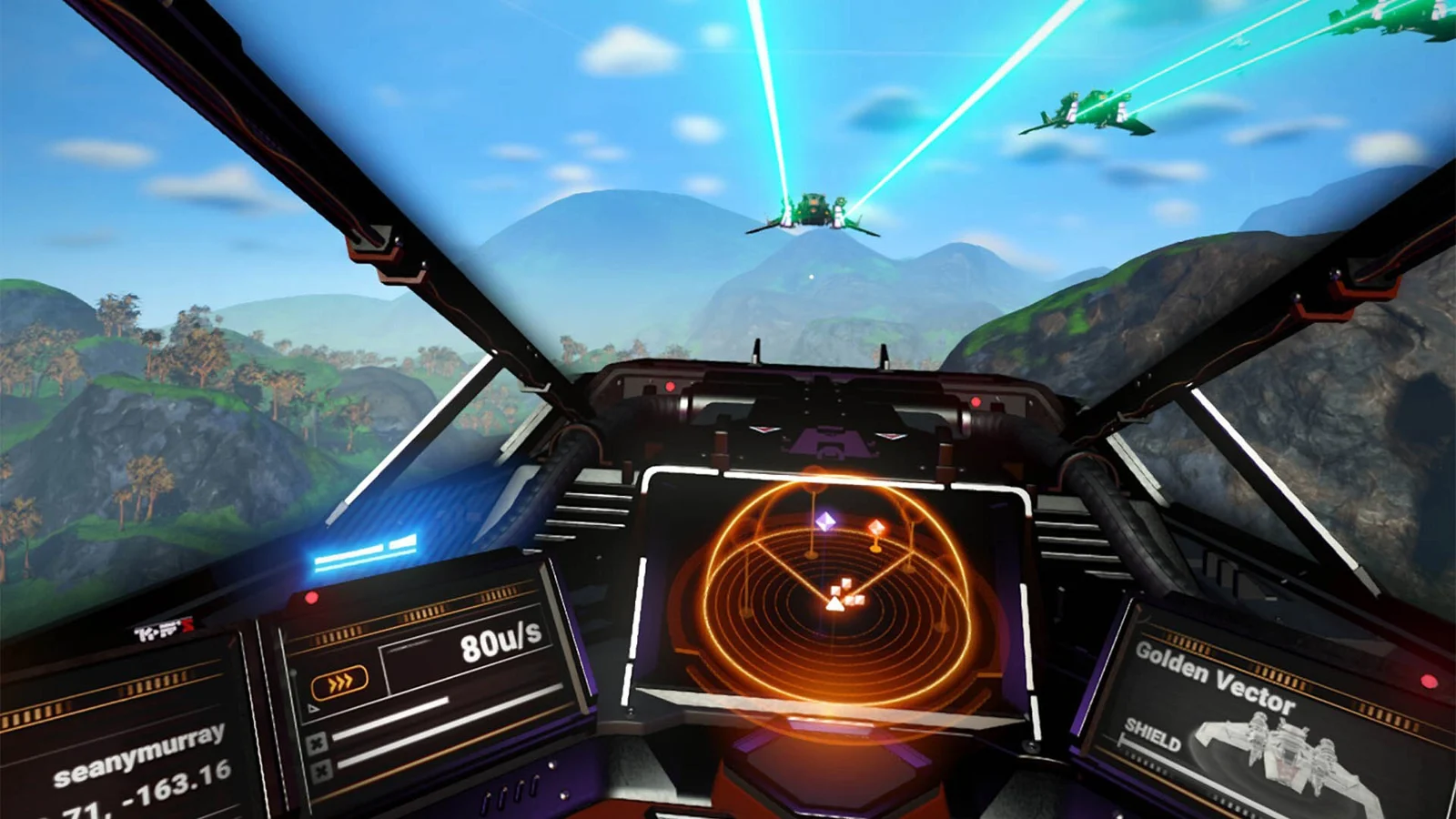

とはいえ、VRデバイスの中心がMeta Questに移行してからも、ヒットしたPC VRゲームはいくつか例があります。要はMeta Questでは実現できないハイエンドな環境を活かせばよいわけです。個人および小規模チームがPCのCPUをフル駆動する大規模でボリュームたっぷりなゲームプレイを実現したり、小規模チームでも特定要素(特に水や海が多い)にフォーカスしたフォトリアル表現でPCのGPUをぶん回す作風のPC VRゲームは少なくない印象です。また、VR専用ゲームではないもののVRでのプレイがサポートされているタイトルがあります。『Microsoft Flight Simulator』や『Asset Corsa』シリーズのようになにかしらの乗り物視点のゲームにVRモードが搭載されていたり、『HITMAN: Worlds of Assassination』や『No Man’s Sky』のように非シミュレーションゲームでもVRモードが長期的にサポートされているケースがあります。

客観的な数字を見てみましょう。Steamのハードウェア統計調査(月始めに更新)によると、2025年6月時点のSteamVR利用者はSteamユーザーの1.6%であり、Steamのオンライン接続者数から逆算して、アクティブユーザーのうち60万人ほどです。これは4K (3820×2160)モニター使用者の1/3、Mac OSXのSteamユーザーの85%、Steam日本語ユーザーの59%ぐらいの規模です。なんとなくイメージがわきましたでしょうか?SteamにおけるVR使用者の割合はここ数年ずっと1%から2%の間を前後しているため割合はずっと変わりませんが、Steamユーザーそのものの絶対数はここしばらく伸びているため、SteamのVR利用者数の絶対数そのものは増え続けています。

・それ以外(PSVR2, PICO, Apple)

VRゲームを販売するプラットフォームとしては、上記二つ以外にもPlayStation Store(PSVR 2)、PICO、App Store(Apple Vision Pro)があります。

PlayStation VR2およびPlayStation Storeは主要なVRプラットフォームのひとつですが、インディーゲーム開発者が初手からPSVR2に向けて開発するケースはあまりないのではないでしょうか。VRに限らずインディーゲームを家庭用ゲーム機でリリースするときは、まずはPCなど自由度の高いプラットフォームで実績を出してからゲーム機メーカーと契約を進めるか、ゲームパブリッシャーと組むことで開発機材を使える環境に持っていくかの二択ほとんどです。そのため、VR開発が初めてで「PSVR2専用で作る」といったケースは、発生したとしてもかなり少ないものかと思われます。

PICOは主に中国向けにVRデバイスを展開するメーカーであり、TikTokを擁する中国の大手IT企業Bytedanceに2021年に買収されています。PICOのVRデバイスは日本や中国をはじめとしたアジア圏やヨーロッパに向けて販売されており、米国で正式に販売されていません。このため、「多数派(英語圏)のユーザーにB2Cで商売する」ことを意識する場合は、PICOでの量の売り方は慎重に考えなければいけません。ただし、B2B向けもしくは中国向けのプロダクトであればPICOが採用されるケースも多いようです。

Appleが2024年にApple Vision Proをリリースしたことは当時は大きな話題となりました。米ドルで3500ドル、日本円で50万円に相当する超高級ハイエンドXRデバイスです。とはいえ、発売直後の話題性に反して、B2Cで商売できるほど台数が普及したわけではないようです。いくつかのVRゲームも移植されていますし、Meta Questよりもスペックがいくぶん高いことは事実ですが、Apple Vision ProはレギュレーションでVision Pro装着者がヘッドセットをかぶってから1メートル以上動いたらアプリを緊急的に停止する措置が入るため、「ヘッドセットを付けながらアクティブに動く」ようなVRゲームはそもそもリリースすることができません。仮に廉価版が出たとしてもVRゲームを目的に普及が進む可能性はかなり低いと筆者は考えています。PSVR2コントローラがApple Vision Proに対応するアップデートがWWDC2025で発表されましたが、本体同梱でない別売りのコントローラを前提にVRゲームを開発してマスに売ろうとするのは、少し戦略を見直す必要があるかもしれません。

なお、GoogleはAndroidXRという規格を2024年に発表しています。これは基本的にApple Vision ProをAndroidで再現したものですが、本記事公開時点でとくにデバイスの詳細などは明らかになっておらず、Unity向けに開発環境は用意されていますがデバイスの発売時期が不明です。基本的には、Apple Vision ProをAndroid OSに置き換えたもの、と見なしてよいでしょう。

●VR市場に参加するメリットとデメリット

・デメリット

・市場規模が小さい

記事冒頭でMeta Questシリーズの出荷台数が3000万台ほどだと紹介しましたが、当然ながら現在主要なゲーム機と比べれば圧倒的に少ないです(Nintendo Switch初代は1億5000万台を上回ります)。とはいえ、普及台数が多いプラットフォームであれば自分の作ったゲームがヒットしやすいのか、というのは、これはまた別問題です。ゲームが売れるかどうかは簡単に語れないほど様々な要因が絡み合いますが、ただ一つ言えることは、VRゲームを作りたいとという意欲が生じたのであれば、VRゲームの土俵で勝負するのがよいということです。

・技術的基盤が変わるスピードが速い

Meta社のデバイスは、おおよそ3~4年ごとに大幅な世代交代が発生しますし、その途中で新たなテクノロジーを搭載したデバイスを出してくることがあります。そのため、ふつうの開発と同じペースでゲームを一本作っている間に世代交代が起きることが、よくあります(とはいえ、互換性はあるので、次世代に向けた特殊な対応はあまり必要ありません)。そもそも、小規模な市場において数年にわたる開発はかなりリスキーです。現状においては、大規模な資本で支えられているゲームスタジオでもなければミニマムでサイクルの早いゲーム開発者が適応しやすいものかと思います。

・日本市場において、VRユーザーが必ずしも熱心なVRゲームユーザーであるとは限らない

ふつう、日本に在住するインディーゲーム開発者のほとんどは、まず日本語話者をターゲットユーザーに想定するかと思います。日本は世界中の国と比較して母国語の話者が多い国であり、母国語の市場に向けて独自のエンターテインメントを創作したり、消費したりすることが容易な地域です。これのおかげで(かならずしも他国で売れることを前提としない)日本らしさのあるエンターテインメントが数多く生まれるわけですが、VRはこれが通りません。日本のVRゲーム市場は、それ単体で利益を出すには、あまりにも小さいです。

日本のVRユーザーは、世界の中でも決して少ないわけではありません。むしろ世界の中でも(英語圏をのぞけば)VRに対して関心が非常に強い地域だといえるでしょう。それなのに、なぜ市場が小さいのかといえば、VRに関心のあるユーザーが必ずしもVRゲームに関心があるとは限らないからです。英語圏の場合、VRに関心のあるユーザーはVRゲームにも関心を持ちますが、日本はどうやらそうではないらしいことが筆者が9年にわたってVRゲーム市場を見てきた実感です。率直に言えば、日本のVRユーザーは「VRChatが目的なので、それ以外に関心がない」「Metaプラットフォームをあまり利用しない(Steam VRを好んで使用する傾向にある)」の2点の傾向があります。

日本で創作活動をするにあたって「日本語話者のファンベース・消費者が少ない」という環境に慣れている人は少ないのではないでしょうか?もともと日本のファンベースが小さいジャンルで活動している開発者や創作者を参考にするとよいかもしれません(筆者としては、英語圏で支持を受ける日本のインディーFPS開発者に活動のヒントがあると考えています)。

・メリット

・ヒットすれば目立ちやすい

小規模であることの裏返しですが、一度目立つことに成功すれば、それなりに注目を集めることでロングセラーが見込めます。なんやかんや、ユーザーは面白い新作に飢えています。この枠に入るのは簡単ではありませんが、跳ねるときは跳ねます。そうなった様子を筆者は実際に見たことがあります。

・物量勝負になりにくい

ふつうのゲームと比べれば、あまりボリュームが求められません。なぜなら、VRをプレイしているときの人間の体力の消耗は普通のゲームよりも激しく、そもそもMeta QuestをはじめとしたVRデバイスのバッテリーは2時間で切れてしまうからです。充電しながらのプレイということも起きることには起きますが、ユーザーが連続して1時間ぶっつづけでプレイする状況自体が珍しいものだと考えたほうがよいです。

●VRゲームのトレンド

・ロングセラー

VRゲームでロングセラーなものといえば、両手のビームサーベルでビートを刻むVR音楽ゲーム『Beat Saber』、映画『MATRIX』にインスピレーションを受けたスローモーションシューター『SUPERHOT VR』といった単純明快なアーケードライクなアクション。「007」から「ミッションインポッシブル」まで多種多様なスパイ・アクション映画さながらの危機一髪を体験できるVR脱出ゲーム『I Expect You to Die』シリーズ、さまざまなバイトの職場で思いっきり悪ふざけしたり暴れたりできる『Job Simulator』といったシチュエーションなりきりゲーム。闘技場でグラディエーターとなり剣や魔法を駆使して暴れまわる物理演算残虐バトルアクション『Blade and Sorcery』に、MODに対応して様々な環境で物理演算を駆使した銃撃戦が楽しめる『Boneworks』および『Bonelab』といった物理演算サンドボックスゲーム。また、SteamVRでは見えづらいですが、Meta Questの傾向としてゴルフゲームの『Golf+』や卓球ゲームの『Eleven Table Tennis』などモーションコントローラーと相性の良いスポーツゲームが長期的に安定して売れている傾向もあります。

・近年のトレンド

近年のVRゲームを象徴する流行といえば『Gorilla Tag』を発端としたVRソーシャルアスレチックゲームの爆発的な流行です。これの影響により、『VRはアメリカのティーン層に流行している』といった言説がVR市場に対する解説としてよく用いられるようになりました。実際に、アメリカのティーン層の30%がVRデバイスを所有しているという調査がありますし、筆者の体感としてVRでマルチプレイのゲームを遊ぶと、声変わり前のキッズたちのボイスチャットの声がよく聞こえてきます。

とはいえ、トレンドはあくまで一時的なものです。現状のトレンドを追って開発を始めたら、完成したころにはすでに時代遅れという罠は往々にして起こりがち。トレンドを無視して作ったVRゲームが、一周回って現状の流行へのメタとなって流行った様子を、筆者は目の前で見たことがあります。自分の作りたいものやユーザーを喜ばせたいものを見失わないように気を付けましょう。

●VRゲーム開発で陥りがちな罠

VRゲームはVR元年の黎明期こそゲーム開発者にとって前例のない実験場であり、ある意味では自由気ままな発想で開発ができた牧歌的な時期でした。しかし、VR元年から9年が経過した2025年芸材、ユーザーが育ってきたことで「VRゲームのセオリー」が育ってきています。

・「見る」ことの力と「キャラクターの力」を過剰に信じすぎてしまう

これは特に日本のゲーム開発者でありがちなのですが、「キャラクターを見る」というシチュエーションを重視して、「インタラクション」をあまり重要視しないことがあります。ジャンルによって差異はあるものの、ビデオゲームの基本は「プレイヤーが何か入力したら、何かしら出力が返ってくる」ことであり、それはVRゲームにおいても根底に変わりありません。しかし、日本は「フィクションのキャラクターと共にある」「アニメの世界に入る」ということへの憧憬がVRへのモチベーションになる一方、肝心のインタラクションを軽視してしまうことが多いように感じます(VRでキャラクターに多様なインタラクションができるなら話は別ではあります)。また、ぶっちゃけた話として、「見る」だけの体験はVRChatなどメタバースの無料のエリアで済んでしまう時代であり、「見る」だけでヒット作に上りつめるのは相当な困難を極めるでしょう(何かしらのイベント・展示などB2B案件で5分ほどで終わるVRゲームであれば、まだ通用しないこともありません)。

・すでにユーザーの間で一般化したことを知らないまま完成させてしまう

かならずしもゲーム開発者が現代のビデオゲーム市場やインディーゲームのトレンドに詳しいとは限りませんが、それでも多かれ少なかれ最近のゲームはプレイしているケースが多いように思います。しかし、VRゲームを作ろうと思ったインディーゲーム開発者が、VRゲームをプレイしているかというと、必ずしもそうとは限りません。別にVRゲーム開発者がVRゲームのプロフェッショナルである必要はありませんが、プレイヤーはVRゲームのプロフェッショナルです。なんといっても、わざわざVRデバイスを買ってVRゲームをプレイするユーザーがターゲットなわけですから、彼らは開発者以上にVRに詳しいと考えた方がよいです。

これで何が起きるのかというと、すでに普及した操作体系やUIを知らずにゼロから作り直して無駄な苦労をしたり、ユーザーから受け入れられない奇妙なUXができてしまい、ユーザーから顰蹙を買ってしまうことがよくあります。また、PlayStation VR初代などVR元年のころにはウケていたようなネタを今からやりなおして、結果的に誰からも注目されないこともよく起こります。

とはいえ、これからあなたがVRゲーム市場の定義をひっくり返すような前代未聞の傑作を生みだすかもしれません。その場合は、VRゲームのセオリーにとらわれず開発していきましょう。いつだって主流派や体制へのアンチテーゼこそが次の波を作るのです。

(インディーゲーム開発者のためのVRゲーム入門ガイド(2)へ続く。)