【連載】インディーゲーム開発者のためのVRゲーム入門ガイド(2):VRゲームの開発をはじめる

IndieGamesJp.dev編集部より:

今回から新たな試みとして、さまざまな有識者に寄稿を依頼し、個人・小規模ゲーム開発に役立つ情報を発信する連来シリーズをスタートします。開発者、パブリッシャー、弁護士などから、ゲームを開発・配信するために必要なノウハウをご紹介します。

第一弾として、「VRゲームのいま」というテーマで渋谷 宣亮氏に寄稿いただきました。書籍『「VRならでは」の体験を作る Unity+VRゲーム開発ガイド』を執筆し、mydearest株式会社で『クローバークライマー』などを開発しています。

連載の前回はこちらです。

—

VRといえどゲームのつくり方は大きく変わりませんが、意外と実用的な情報はインターネットでは得難いものです。今回はVRゲームを作って動かすための超基本的なプロセスと、実際にVRゲーム開発で有用なツールについてご紹介したいと思います。

●開発環境をそろえる

VRゲームの開発に必要な機材や環境は、VRデバイスという点をのぞけばごく一般的なPCゲーミングと同様の環境です。必要な機材およびソフトウェアは、以下の通りです。

・WindowsのゲーミングPC

・なんらかのVRデバイス(例:Meta Quest 3)

・VRデバイスとPCをつなぐUSB-Cケーブル(2メートル以上、Meta Quest Link検証済み)

・ゲームを開発するためのゲームエンジン

・開発者向けVRデバイス制御ツール(Meta Questの場合)

・プログラミングをするためのIDE(テキストエディタ)

・なぜOSはWindowsなのか?

VRゲームの開発はWindows OSが搭載されたゲーミングPCが必須の開発環境になります。MacOSでもVRソフトウェアの開発およびビルドはできますが、MacOSは外部接続するVRデバイスの動作をサポートしていないため、ゲームエンジン上でのVRの動作確認ができません。テストプレイと改善のサイクルを迅速に回すことが重要であるゲーム開発において、ビルドしないとゲームをテストプレイできない環境は致命的な問題となります。なお、SteamはLinuxにおけるVR動作をサポートしていますが、MetaはMeta QuestのPC接続においてLinuxを公式にサポートしていません(Meta公式ドキュメントのリンク)。Meta Questをメインで使う場合は、Windowsマシンがよいかと思います。

・VRに必要なPCのスペックはどれくらい?

VRに必要となるPCのスペックはその時期に流通しているVRヘッドセットによりますが、基本的にはGPUのVRAM(グラフィクス処理に使われるメモリ)に余裕のあるPC構成にしましょう。VRヘッドセットは新しい機種が出るごとに解像度が高まり、それに応じてストレスフリーな開発に必要なVRAMの量も肥大化します。PCにMeta Quest 3を接続する場合は、GPUに12GB以上のVRAMが搭載されるべきです(例:RTX 5070, Radeon RX 9070、ほかミドルハイGPUの16GBモデル)。それ以外の部分に関しては、相場としてミドルレンジからミドルハイのスペックがあれば不自由しません。なお、2025年時点でIntel製GPUはMeta公式のMeta Quest PC接続はサポート対象外です。

・PC以外に必要な機材:USB3.0 Type-Cケーブル

VRゲームを開発するにあたってゲーミングPCとVRヘッドセット以外に必要なのはUSB3.0 Type-Cケーブルです。Meta Quest 3など現在主流のVRヘッドセットは、環境を揃えればゲーミングPCに無線で接続して使うこともできるのですが、Type-Cケーブルを買うことに二つのメリットがあります。

ひとつめは、VRゲームのビルドデータ(apk)を安定して送ったり、開発者向けのツールを安定して使えるようになることです。VRヘッドセット本体にビルドを送るだけでなく、映像をキャプチャーしたりスクリーンショットを撮ったり、それらのデータをPCに持っていくときにも有用な味方となってくれます。

ふたつめは、有線接続によるPC VRができることです。VRヘッドセットを無線接続で使うためには安定したインターネット環境が必要ですが、これは「家のネットワークの調子が悪い」とか「イベント会場に持っていって展示する」といった状況の場合は、有線ケーブルを使わざるをえません。

VRデバイス本体に同梱しているUSB3.0 Type-Cケーブルは充電用なので高速なデータ転送とPCVR接続には不向きです。Amazonほか通販サイトおよび家電量販店で販売されている「Oculus Link/Meta Quest Link用」とされたUSB3.0 Type-Cケーブルを買いましょう(価格相場3000円前後)。ケーブルの長さが最低でも2メートル以上あるものを買うとよいでしょう。大抵のゲーミングPCはUSB3.0 Type-Cの差し込み口が筐体の裏側にあるため、ケーブルのカタログに書いてある長さから1メートルぐらい可動距離が減ります。

・ゲームエンジン:UnityとUnreal Enigneのどちらか?

大抵のインディーゲーム開発と同様、VRゲーム開発で採用されるゲームエンジンはUnityかUnreal Engineの二つになります。二者の違いについてさっくりまとめると、Unityはモバイルゲーム開発やインディーゲーム開発で採用される事が多く、Unreal EngineはコンソールやPC向けのAAAタイトルやビジュアルがリッチなインディーゲーム開発に採用されることが多いです。

ゲームエンジンの学習と習熟にはコストがかかるので、すでにUnityかUnrealの経験がある場合はこれまで経験のあるゲームエンジンをそのままVRでも用いるのがオススメです。しかし、VRにおいてはUnityとUnreal Engineのどちらを選ぶかに以下のような差異があります。

・UnityのVRゲーム開発

・Unity社とMetaの対応が早く、VRハードウェアの世代交代時やゲームエンジン更新時のサポートが充実している

・Unity Asset StoreでVRに対応したアセットやプラグインが充実している

・Unreal EngineのVRゲーム開発

・Epic Games社とMeta社の対応が、Unityと比べると遅かったり不足していたりする

・Unreal Engineの高機能さはPCおよびハイエンド向けだと心強いが、Meta Questだと強みが活かせない

2016年から2020年までPSVR初代やPC VRが中心だったころはUnreal Engineのリッチさを魅力とするVRゲームも多かったのですが、VR市場のメインがMeta Questに移行しはじめてからはUnreal Engineの高機能さを活かしづらくなりました。Meta Questの性能は「やや高いスマートフォン」相当であり、Unityはもともとスマートフォン向けゲーム開発で普及しているので相性がよく、Unreal EngineはPCや据置ゲームなどハイスペックな環境で本領を発揮するように作られているのでMeta Questとの相性がUnityほど良くありません。

とはいえ、Meta QuestにもUnreal Engine製VRゲームはいくつかあります。Unreal Engineが採用されているタイトルはもともとPC VR向けにリリースされていたものを移植したか、家庭用ゲーム機・PC向けにUnreal Engineで大作ゲームを作っていたスタジオがMeta Quest向けにもUnreal EngineでVRゲームを作っている場合が多いです。

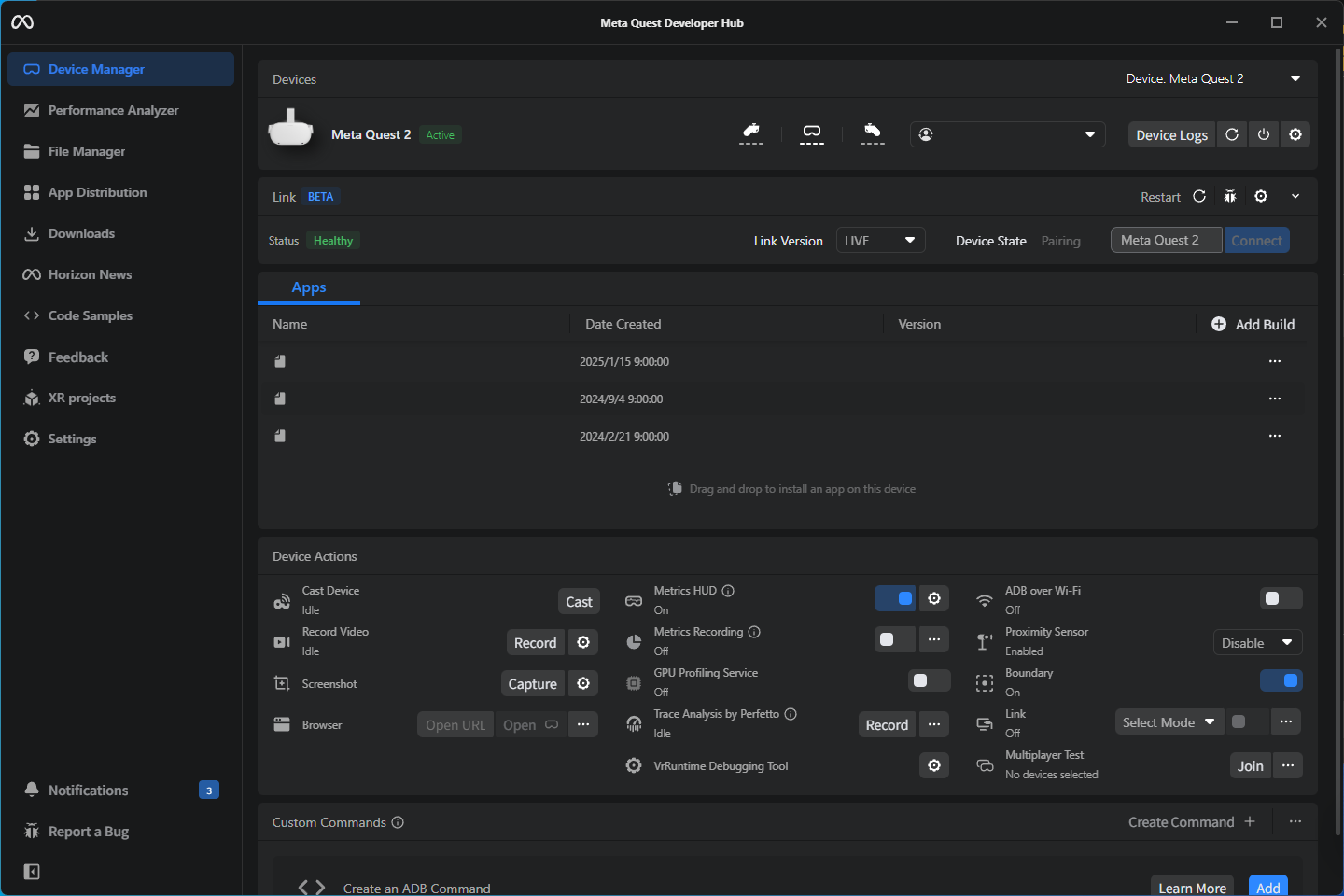

・開発者向けVRデバイス制御ツール:Meta Quest Developer Hub

もしもMeta Quest実機でVRゲームを動かしたい場合、ビルドを後からインストールしたいとか、他の人から受け取ったビルドを自分の端末にもインストールしたいといったとき、絶対に必要になるのが「Meta Quest Developer Hub(公式ページのリンク)」です。このランチャーを使えば、PC側からMeta Questをかなり深いレベルで制御できます。また、Meta Quest Developer HubはMeta Quest本体を直接制御するだけでなく、MetaストアにVRゲームをリリースしたいときにビルドをアップロードするのにも必要になります。

ただし、このランチャーを使うためにはMetaアカウントおよび開発者登録が必要となります。また、制御されるMeta Quest側もiOS/AndroidのMeta Horizonアプリを通してMeta Questのヘッドセットごとに開発者モードを有効化する必要があります。

・テキストエディター / IDE

ゲーム開発におけるテキストエディターとは、プログラミングを記述するためのツールです。無料で使えるものとしては「Visual Studio Community」「Visual Studio Code」が有名です。とくにIDEに対するこだわりや経験がなければ、二つのどちらかから始めるとよいでしょう。

ここ数年はテキストエディターがLLM(大規模言語モデル)と連携することでAIがプログラミングを記述してくれたり、プロジェクトを自動的に効率化、整備してくれるのがホットな話題です。とはいえ、ゲーム開発はプログラミングの記述だけでないゲームエンジンのエディター側の作業が大半を占めるので、ゲーム開発におけるAIプログラミング補助は他の分野と比べると効率化の割合はだいぶ小さいのではないでしょうか。

また、VRゲームは他の一般的なプロジェクトと比べるとAIの学習量の絶対数が少ないためか、まれにAPIの古い情報をもとに修正案を出してくることもあります。それでも、VRゲームを作るうえでもVRのAPIに依存した処理の絶対数そのものは少なく、大半の状況で組むべきコードはふつうのゲームと共通していますから、強力なサポートになることは間違いありません。

●VR開発のゲームエンジン・クイックガイド

ビルドというのは、ゲームエンジンで作っているゲームを、独立したソフトウェアとして出力する作業のことです。まずはサンプルのプロジェクトをビルドする方法を知りましょう。もしUnityやUnreal Engineでゲームを開発したりビルドしたりした経験があれば、この段階には苦労しないはずです。

UnityとUnreal Engineの両方に共通することとして、もしもWindowsをターゲットにビルドした場合は、exeを含むファイルが出力されます。exeをダブルクリックすると、VRゲームが起動するわけです。Meta Questにビルドする場合は、Android OS向けにビルドしてください。Meta QuestはAndroid OSで動いているので、Meta QuestのVRゲームもAndroidの形式であるAPKファイルが出力されます。実はVRでないAndroidのソフトをMeta Questにインストールして動かすこともできます。

なお、ここで記載するUnityやUnrealにそれぞれMeta公式のVRチュートリアルがあるので、それらを熟読することをオススメします(Unity向けのガイドのリンク、Unreal向けのガイドのリンク)。

・Unityでプロジェクトを作ってビルドする

UnityでVRゲームを動かすにあたって必要な流れは以下の通りです。

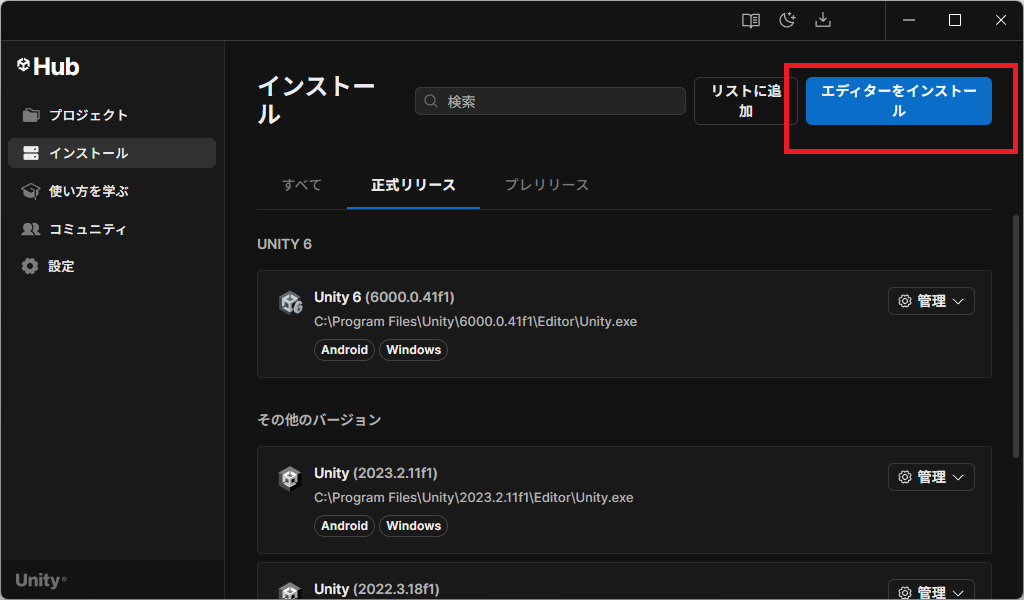

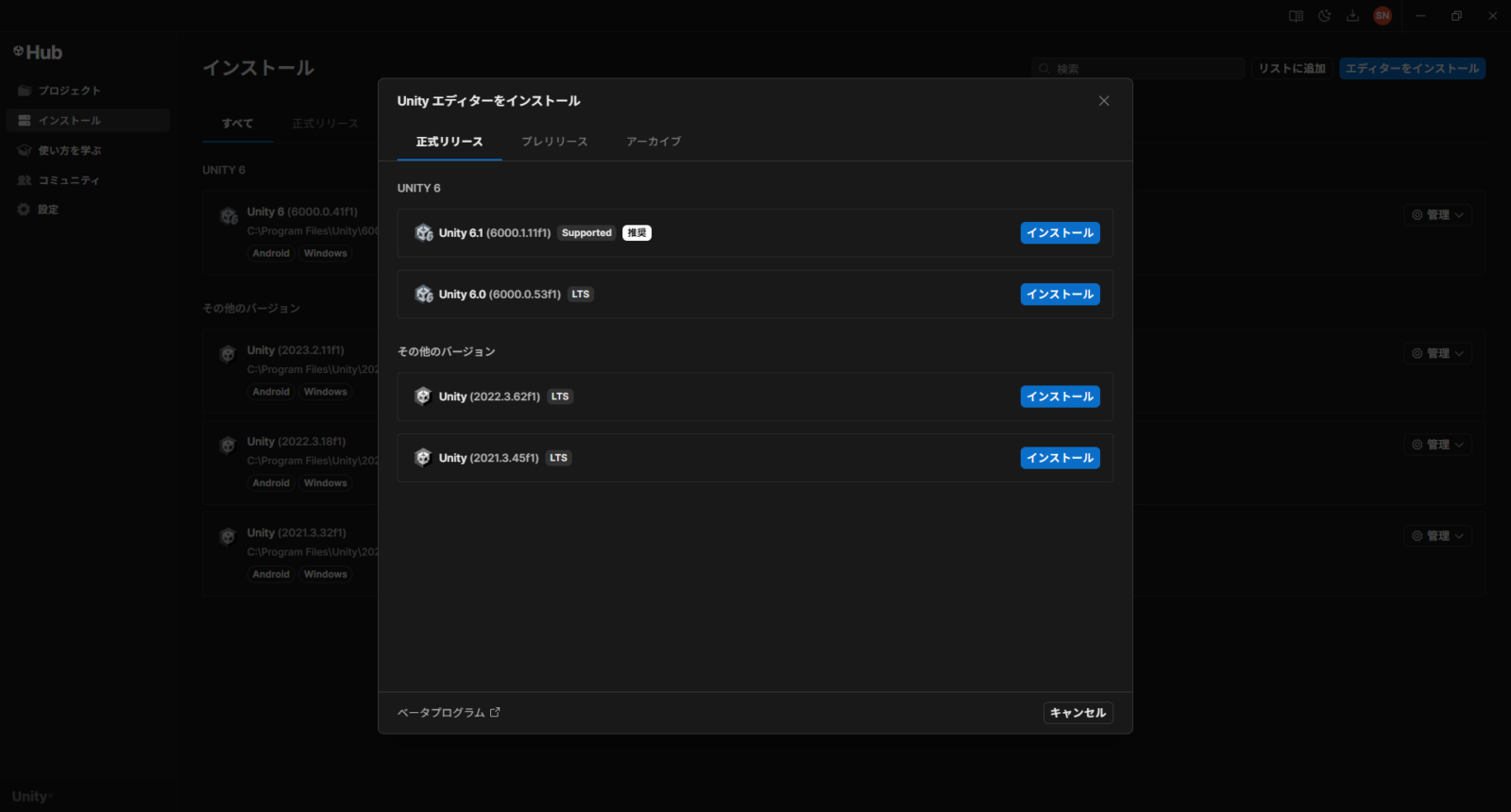

1:Unity HubからUnityをインストールする

Unity Hubは、Unityエディタのインストールやバージョン、およびUnityで作成したプロジェクトを管理するためのハブツールです。Unity HubのダウンロードはUnity公式サイトから行えます。Unity Hubをインストールしたら、Unity IDでサインインして、Unityがインストールできるようになっていることを確認してください。インストールするUnityのバージョンは、「LTS」や「推奨」の表記がついているものであれば大丈夫です(本記事執筆時点ではUnity 6.1が最新バージョン)。

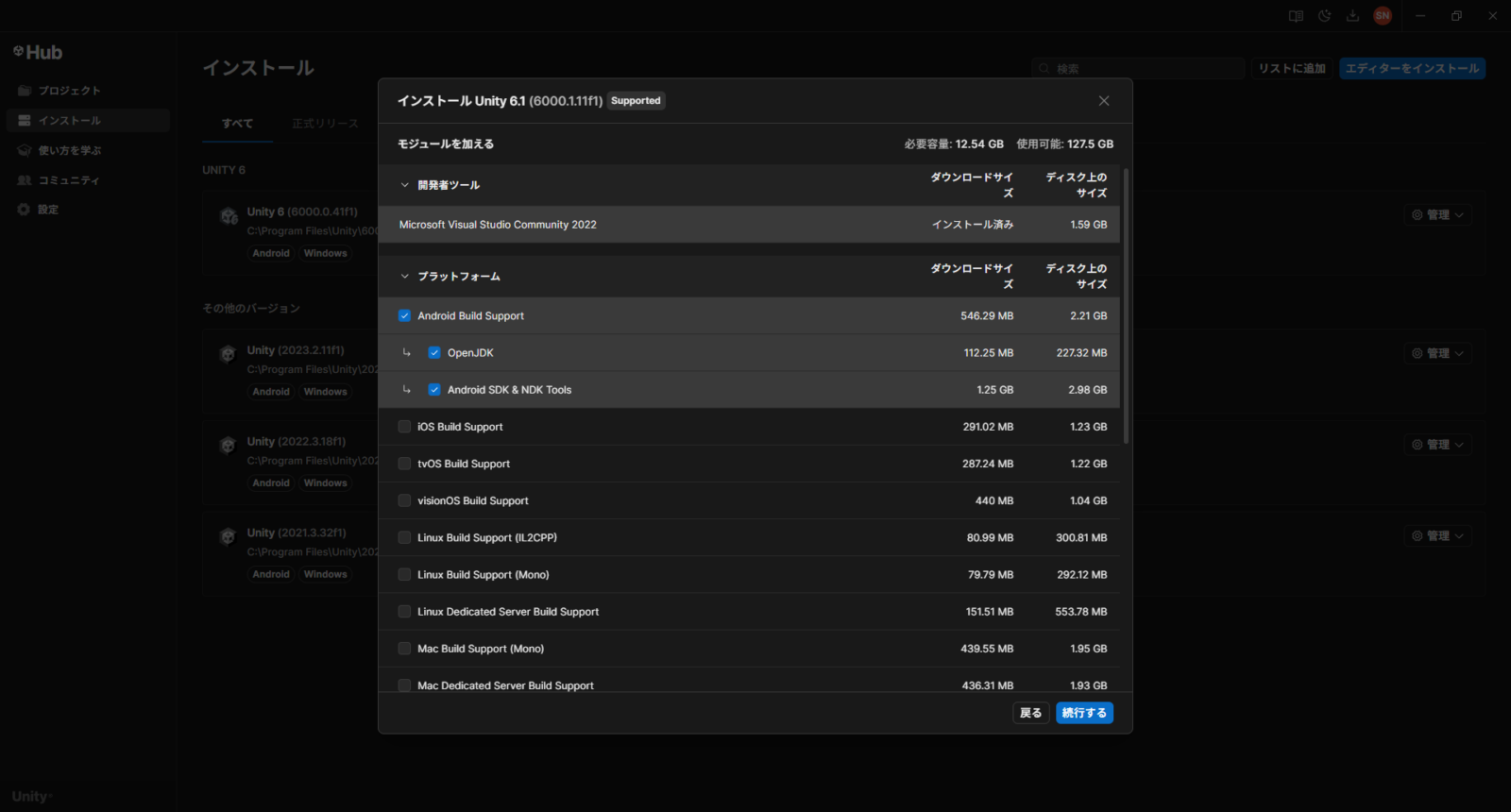

するとインストールするUnityに加えられるモジュール一覧が出てきますので、このときにAndroid Build Support、Windows Build Support(IL2CPP)、必要に応じて日本語の言語パックを追加します。

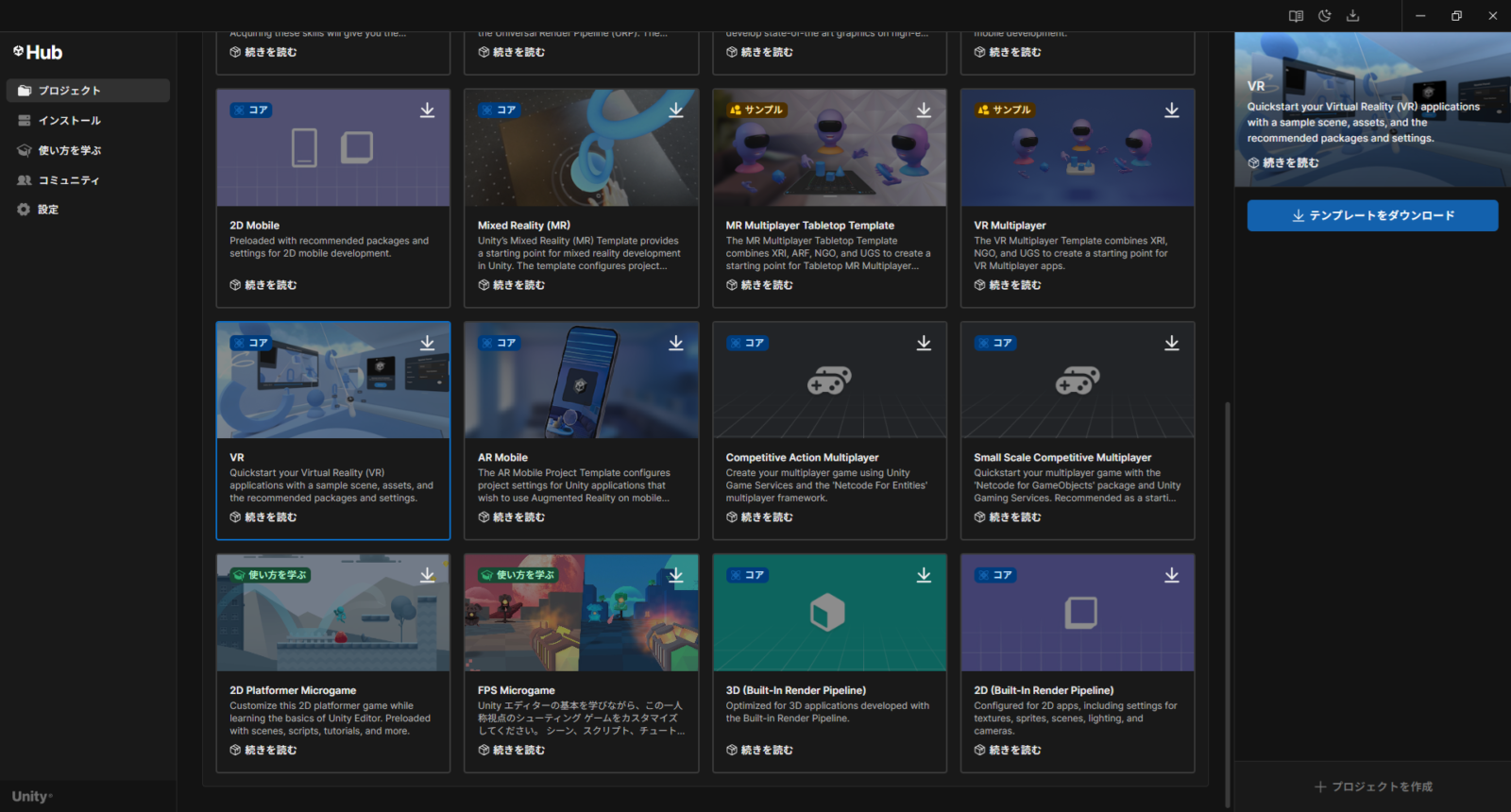

2:Unity HubからUnityのプロジェクトを作成する

Unity Hubのプロジェクトから新規プロジェクト作成をクリックすると、新しく作成するプロジェクトのテンプレートを選択できます。このテンプレート一覧に「VR」があるので、それをもとにプロジェクトを作成します。テンプレートが未ダウンロードの場合は、ダウンロードしてからプロジェクトを作成してください。

Unity Editorのインストールが終わったら、プロジェクトの欄から新しいプロジェクトを作成します。

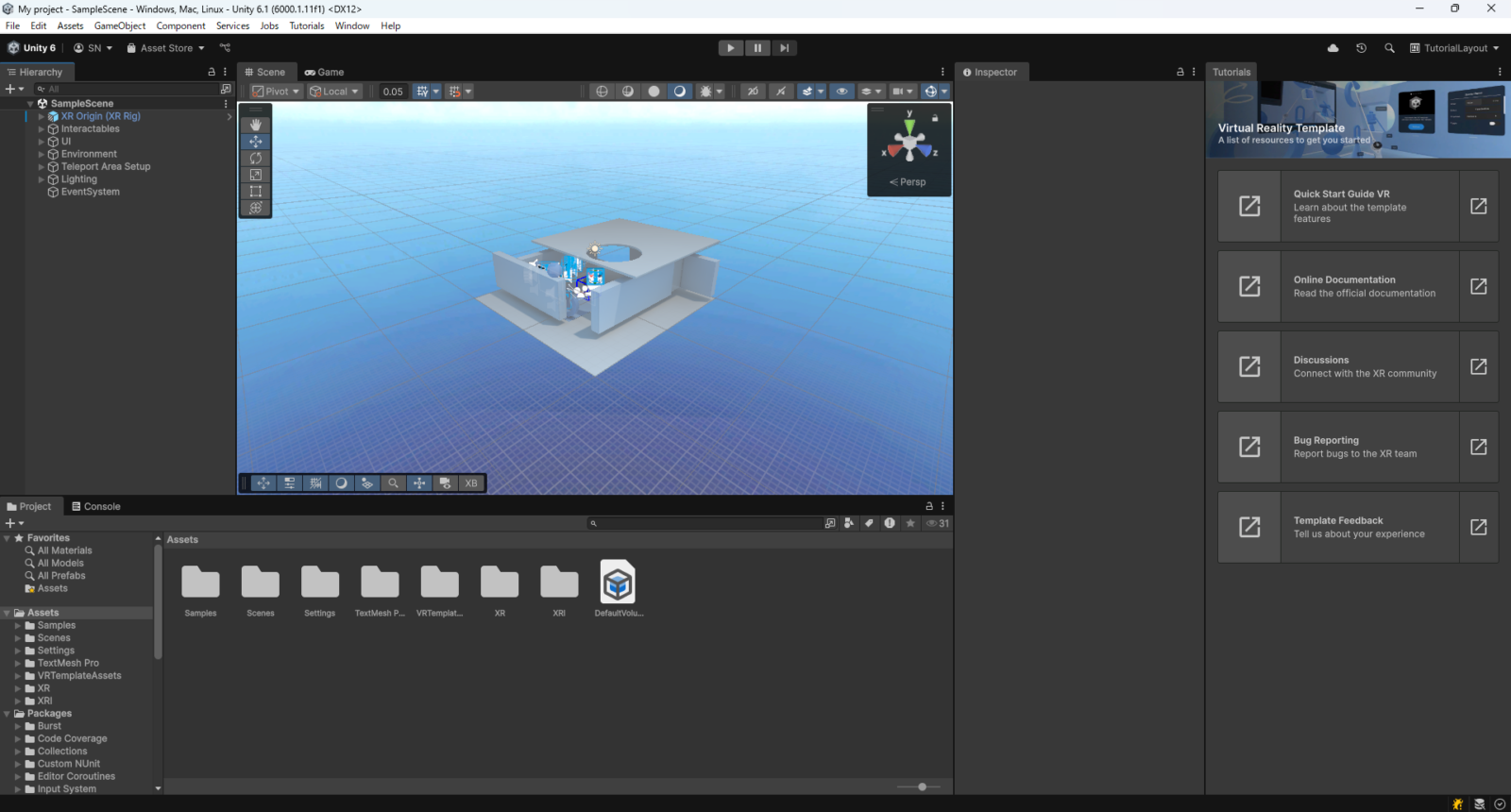

VRのテンプレートを使用してプロジェクトを作成したら、プロジェクトの初期シーンがVR用のサンプルになっているはずです。Meta QuestほかVRデバイスをPCに接続した状態でUnityのPlayボタンを押せば、その場でVRでプレイ可能です。

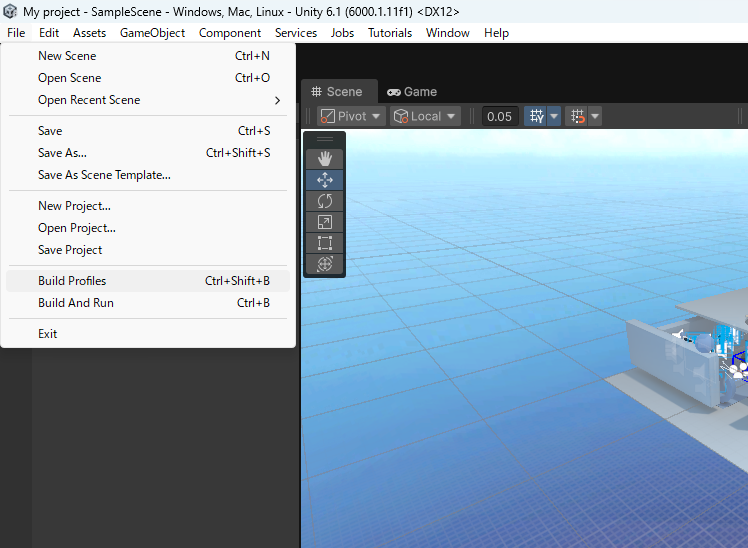

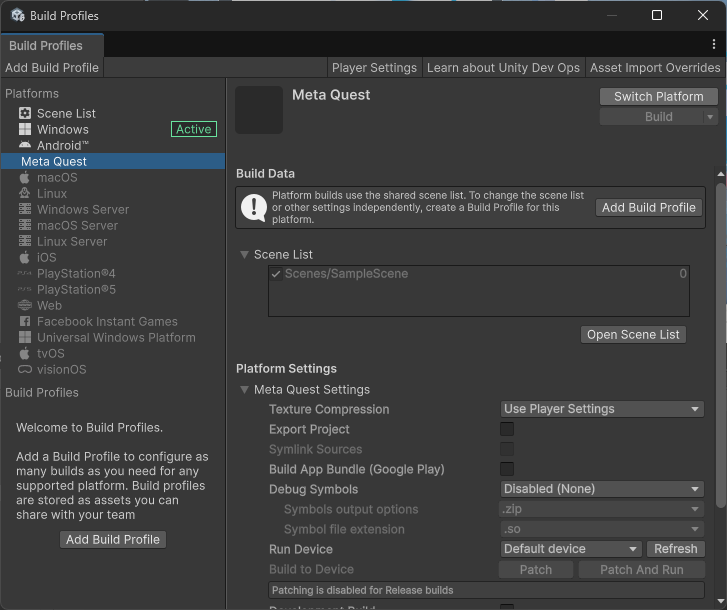

3:サンプルシーンをビルドしてみる

ゲームエンジンでいじっているプロジェクトを単体のソフトウェアにするには、ビルドする必要があります。まずはWindwosでビルドしてみましょう。Unityエディター左上からFile -> Build Profilesを選択し、ビルド用のメニューを開きます。ビルド対象をWindowsにし、ビルドを保存したいディレクトリを選択したら、そこにビルドファイルが生成されます。exeファイルをクリックして、ビルドがVRで動作することを確認してください。

なお、これまでのUnityではMeta Quest向けにビルドするときはAndroid扱いでしたが、Unity 6からはAndroidとは別にMeta Quest用のビルドプロファイルが用意されています。筆者の環境ではUnity6においてもAndroidとしてビルドしたAPKがMeta Questで動作することを確認しています。

・Unrealでプロジェクトを作ってビルドする

UnrealでVRゲームを動かすにあたって必要な流れは以下の通りです。

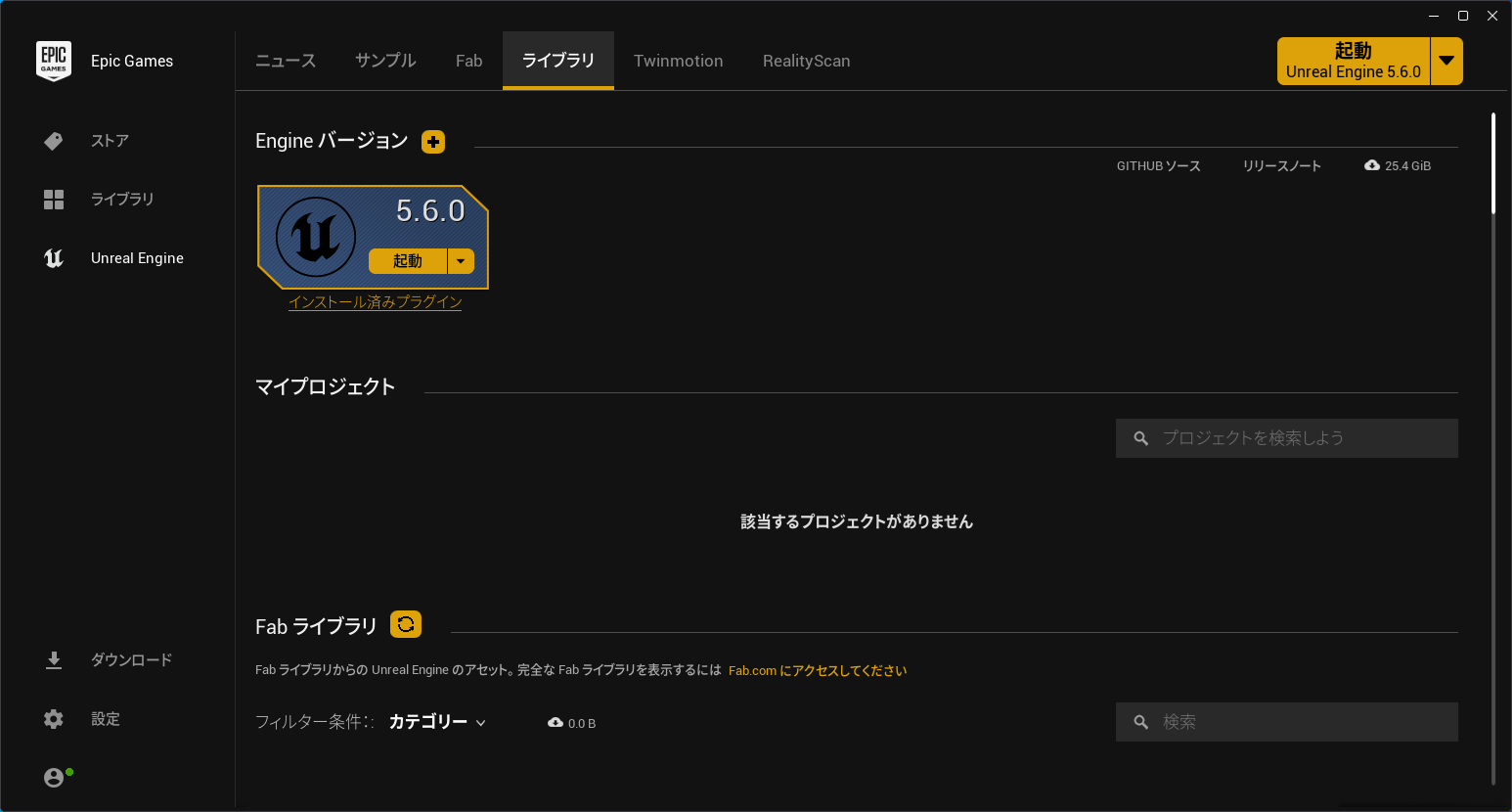

まずは、Epic Games LauncherのUnreal Engineの項目を選択し、Unreal Engineを起動します(もしインストールされていなければ、そのときの最新バージョンをインストールしてください)。

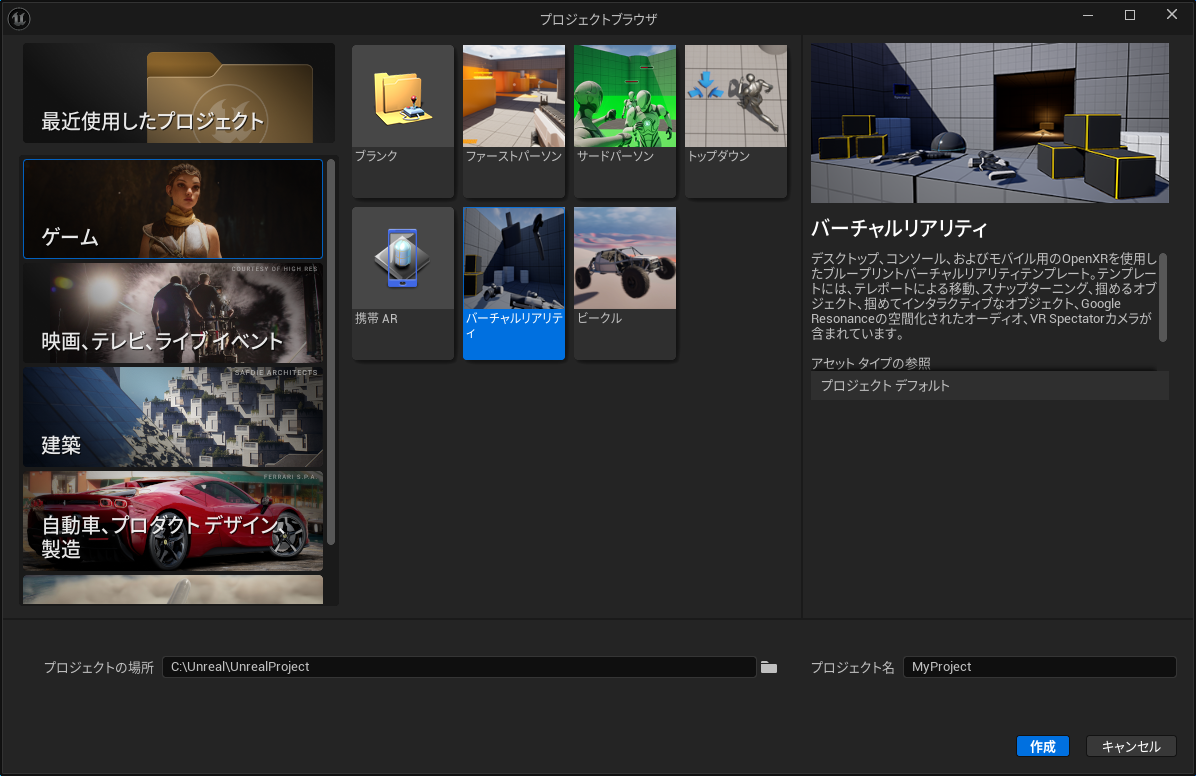

インストール終了後にゲームエンジンを起動すると、プロジェクト管理画面が出てきます。このときにゲーム欄からバーチャルリアリティを選択、プロジェクトを作成します。

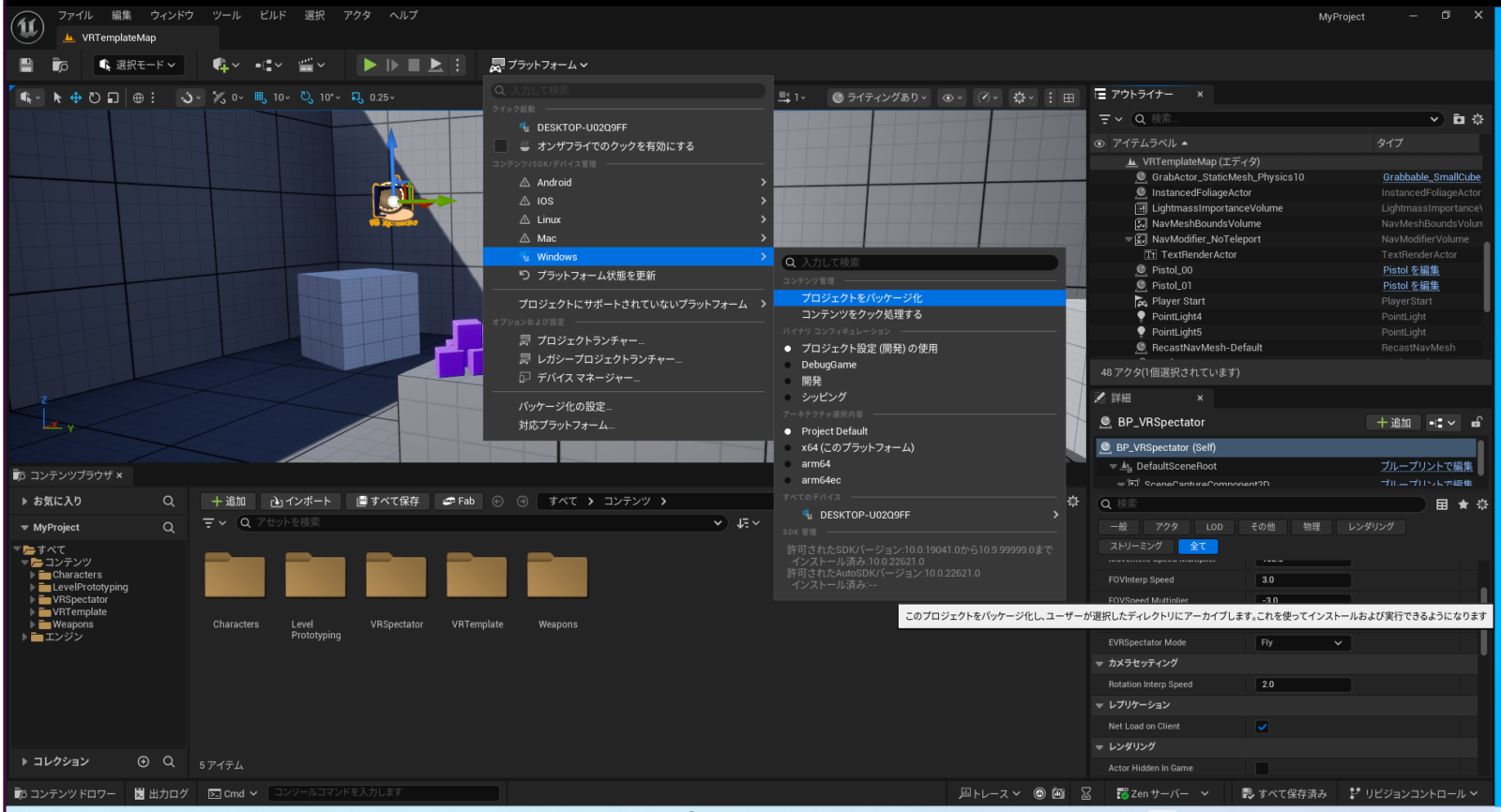

これでサンプルプロジェクトが開かれたはずです。Unreal Engineでは、ビルドを作るには「プラットフォーム」という項目から、ビルドを作成したいOSを選んで「プロジェクトをパッケージ化」をクリックします。ビルドを出力するためのディレクトリを選択したら、あとは待つだけです。

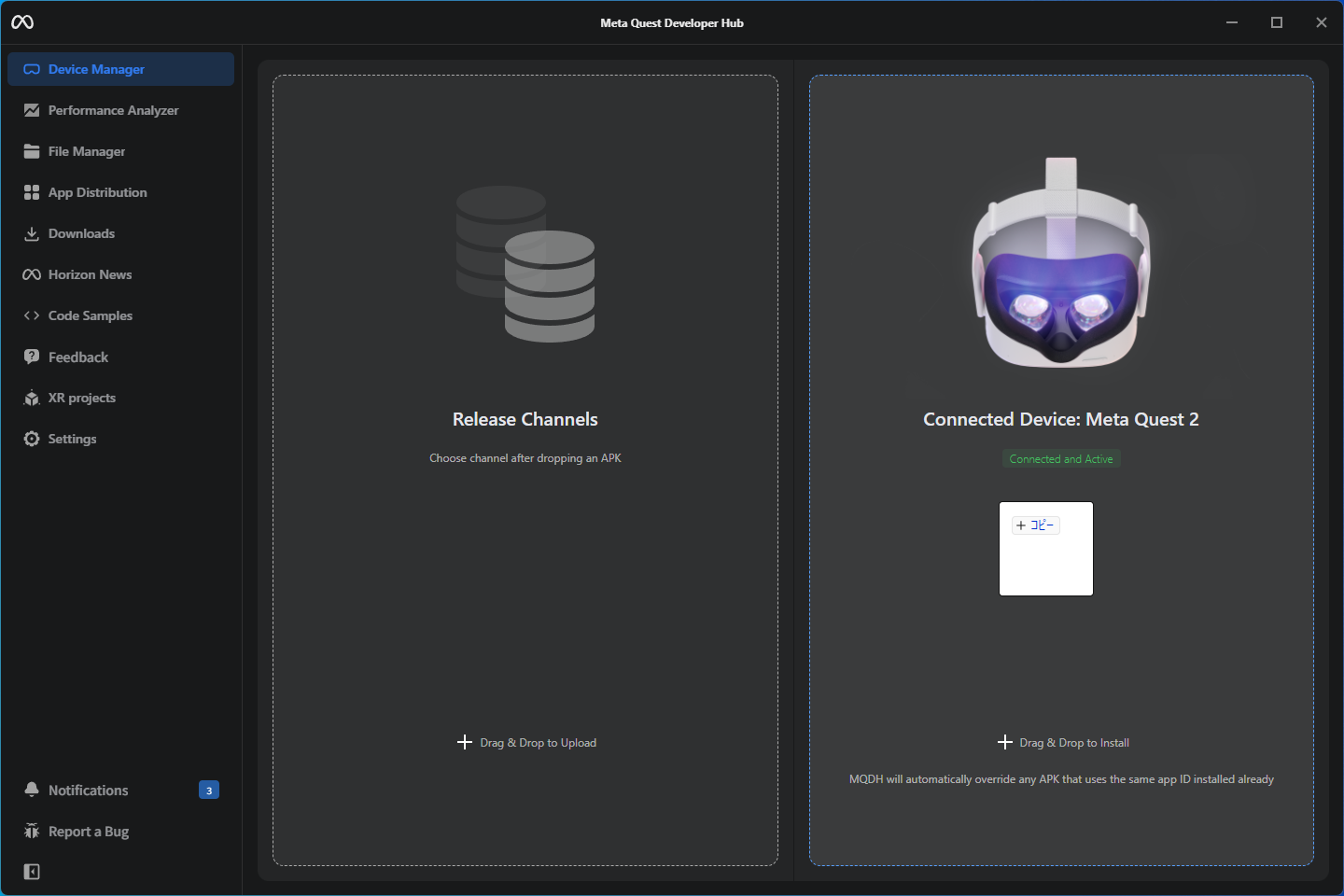

・Meta Questにビルドをインストールして動かす

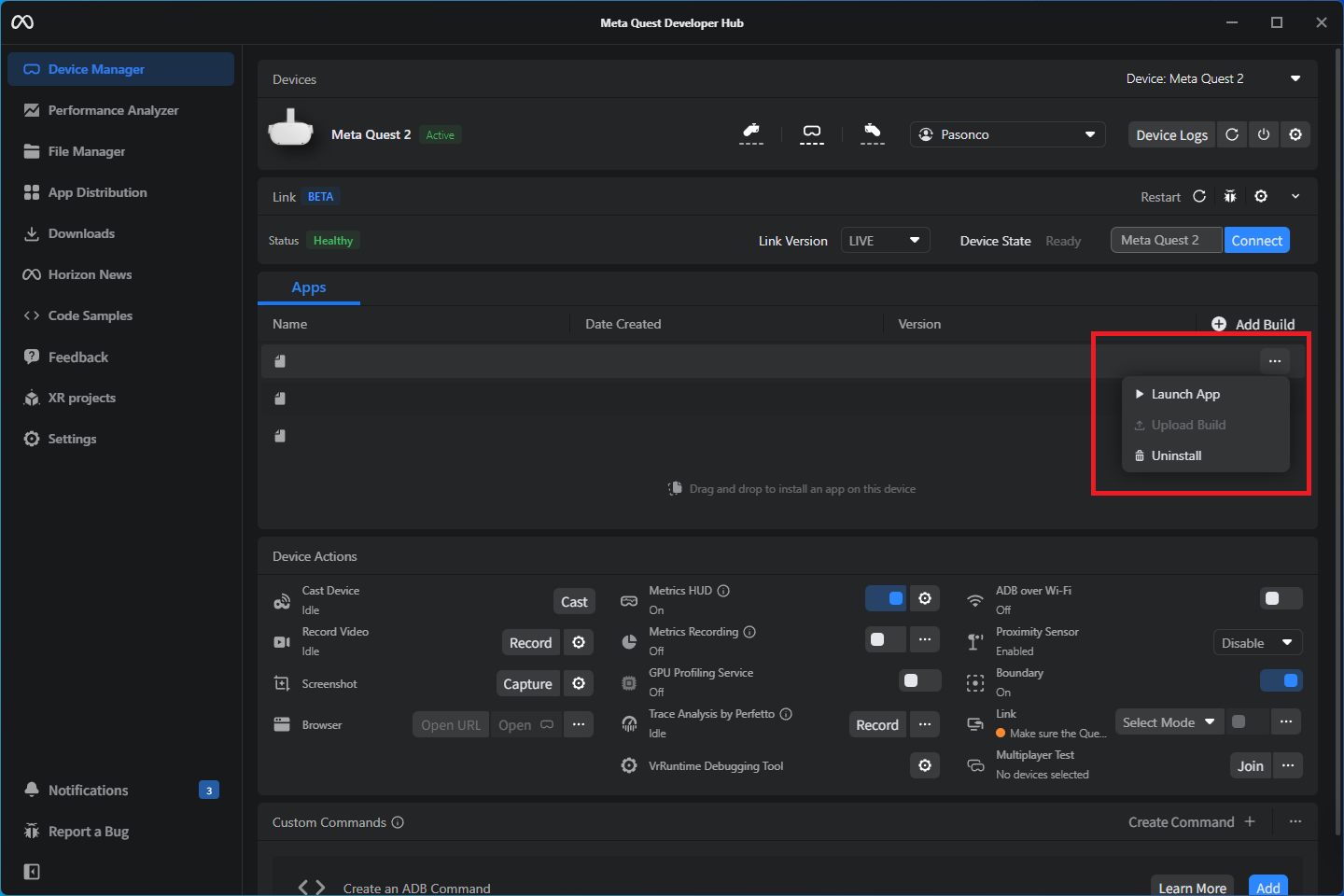

ゲームエンジンからMetaQuestに対して直接ビルドをインストールすることはできますが、筆者はふだんMeta Quest Developer Hubを通してインストール、再生しています。方法は簡単で、開発モードに対応したMeta QuestをPCに接続、認識させているときにMeta Quest Developer HubにAPKファイルをドラッグアンドドロップするだけです。

インストールが完了すると、Device ManagerのMeta Quest管理画面のApps一覧にインストールしたAPKの名前が表示されているはずです。右端にある三点「…」マークをクリックすると、アプリを起動するかアンインストールするか選ぶことができます。ここでLaunch Appをクリックすると、Meta Quest側のライブラリで起動しなくても、自動的にアプリケーションが起動します。

なお、Meta Quest本体から直でインストールしたAPKを起動したい場合は、ライブラリのフォルダに?マークが書いてある「提供元不明」リストに表示されるので、ここを確認してください(とはいえ、このあたりの仕様はOSのアップデートでまれに変わることがあります)。

●VR開発をサポートするアセット

・VRは操作が共通化しやすいので、フレームワークに頼ってもいい

ゲーム開発で一番初めにつまづくのが「テンプレートでプロジェクトを作ったはいいが、そのあとはどうすればいいのか?」という点です。ビデオゲーム開発の苦労の一番はそこといっても過言ではありません。乗り越える手段はさまざまありますが、そのうちの一つに「既存のフレームワークを使う、買ってくる」というのがあります。

VRは特殊に見えがちですが、実は意外とそうでもありません。VRは人間の自然な動作に合わせてゲームを作るので、どんなVRゲームも操作方法やキーバインド、人間の動きの検知方法はだいたい共通化されています。その共通化部分さえ用意してしまえば、「どうやってプレイヤーを動かすのか」の部分を大幅に省略することも夢ではありませんし、その先(ゲームのコンテンツ)を作りこむことに集中できるのです。

・Unity

Unity XR Interaction Toolkit

Unity公式のVR/MR用フレームワークです。「モノに触れる」「モノを掴む」「モノを離す」「モノを投げる」「移動する」「カメラを制御する」「ポインティング操作でUIを動かす」ための仕組みがひととおり入っており、UnityのVRテンプレートでプロジェクトを作成した場合は、標準でインストールされています。開発予定のVRゲームがあまり複雑でない場合は、これだけで完成させることもできます。

ただし、VRのモーションコントロール、トリガーボタン、グリップボタン、スティックは自動的にセッティングしてくれる一方、ABXYやポーズボタンなどのボタンの入力を検知する仕組みが入っていないので、そこを対応するにはスクリプトを自作する必要があります。もしよろしければ、筆者がgihyo.comで執筆したボタン入力の取得の仕方についてご覧ください(記事リンク)。

VR Interaction Framework / VRIF

Unity Asset Storeでもっとも有名でいちばん売れているVR用フレームワークです。商業で作成されたVRゲームにVRIFが採用されていることもあります。Unity標準のXR Interaction Toolkitも機能はそろっていますが、VRは「所作」が大事です。たとえば、ドアノブを開いて開けるとか、インベントリを管理するためリュックサックが欲しいけど、自分でゼロから実装する時間が惜しい、といったときにこのアセットが便利です。「VRゲームであるあるの動作やインタラクション」の幅を揃える必要があるが、ゼロから自分で実装するのはしんどい、というときに使うとよいでしょう。

VR – Physics Interactions Bundle

物理演算に特化したVR用フレームワークです。筆者が開発した『Crowbar Climber』もこのアセットを元に開発しました。「自分は物理演算が大好きなんだ!」という方は、VRIFよりもVR Physics Interactions Bundleを買うとよいでしょう。アセットの価格は多少値が張りますが、初期投資としてはそこまで高いものではありませんし、価格分の価値はありました。

そのほか、Unity Asset StoreでさまざまなVRフレームワークが販売されていますし、GitHubでは特定のVRゲームに寄せたテンプレートがMITライセンスで大量に配布されています。まずはUnity XR Interaction Toolkitを触ってみてから、必要なものを吟味していけばいいでしょう。

Meta公式のUnity用プラグインです。Meta Questでの動作をサポートしたり、Metaストアで販売するときの簡易コピープロテクトを入れたりなど、Meta QuestでVRゲームを販売する際は欠かせないプラグインとなります。基本的にシングルプレイのVRゲームを作るだけならMeta XR Core SDKだけで十分に対応できますが、よりMeta Quest独自の機能を活かしたい場合はCore SDK以外の様々な機能を個別にインストールしましょう(Core以外のSDKはAll in Oneバンドルから確認できます)。

また、Meta XR Core SDKのよいところは、Unityのプロジェクト設定をMeta Quest向けにワンクリックで最適化してくれることです。Meta Questでリリース予定がなくPC VRに向けて開発している人でも、PC VR向けにプロジェクト設定を最適化する機能を利用することもできます。あくまでケースバイケースではあるので、最適化後もプロジェクト設定の項目はきちんと自分の目で管理しましょう。

・Unreal Engine

ゲームエンジンの項で述べたように、UnrealはVRのサポートやアセットがあまり充実していません。オフィシャルのテンプレートが2016年ごろのVR元年以降のVRノウハウの改善を反映していないためにキーバインドがかなり不可解になっていることに加えて、Unreal Engine 4からUnreal Engine 5への移行にあたって使えなくなったり廃止されたりしたVR用プラグインがそれなりにあります。もしUnreal EngineでVRゲームを本格的に作る場合は、ゼロからシステムを作る気概が必要になるかと思いますが、以下の情報が助けになれば幸いです。

Unreal Engine 4がVRに対応した2016年から継続的に開発されている、MITライセンスで使用料金ゼロのUnreal Engine向けVRテンプレートです。2025年現在でも精力的にアップデートされ続けています。ベースはUnreal EngineのVRテンプレートを基礎にしていますが、オブジェクトの掴みや移動、武器に運転などベーシックなインタラクションが一通りそろっています。2016年頃のテンプレートが元になっているためかキーバインドが現代的な目線としては奇妙で初期設定だと不便なのが玉に瑕ですが、それさえ乗り越えられれば便利なプラグインです。

・LIFVR / Lumina Interaction Framework

かつてUnreal Engine 4には物理演算に特化したVRフレームワーク「VRGK(Virtual Reality Game Kit)」があったのですが、これの開発がUnreal Engine 4で終了、Unreal Engine 5に対応しなかったために有志によってさまざまなフォークが作られました。LIFVRは、VRGKを引き継いでUnreal Engine 5に対応させたVRフレームワークです。

値段は高めですが、価格に見合ったインタラクションの良さはあると筆者は考えています。いちおう、このプラグイン以外にも無料でVRGKのフォークがいくつか配布されているので、それらから自分の環境や条件に合うのを探すのも手段としてはアリです。このプラグインのサンプルapkはMeta Quest 3に合わせて画質や解像度を落としてようやくギリギリ動くぐらいであるため、Meta Quest 2でVRゲームで動くVRゲームを作るには、少し重すぎるかもしれません。

Meta Quest向けにVRゲームをリリースしたいのであれば、やはりMeta製のプラグインの導入は必須です。Epic GamesのFabなどにプラグインはなく、Meta公式サイトにあるガイドに従ってインストールをする必要があり、やや複雑な手順が必要です。また、本記事執筆時点でUnreal Engineの最新バージョンは5.6ですが、Meta公式のプラグインは5.5にしか対応していません(Unreal Engineの古いバージョン向けのMeta XR Pluginは逐次利用できなくなります)。

なお、実はMetaが公式でMeta Quest用のUnreal Engineフォークを用意しており、GitHubからダウンロードすることができます(GitHubへのログイン必須)。Metaは「VRゲームをMeta Quest専用で作るかMeta Quest専用機能を用いるなら、Meta版フォークを使ってください」とアナウンスしていますが、個人開発のVRゲームかつ過度な最適化作業が不要であればEpic Games公式の通常のUnreal Engineで十分ではないかと思います。

補遺:UnityとUnreal Engine以外の開発手段

今回の記事ではUnityとUnreal Engineを基本としたVRゲーム開発の導入について説明しましたが、それ以外の手段もあります。いろいろ知っておくことが後々効いてくることがあるので、興味があれば目を通してみてください。

・UnityとUnreal Engineではないゲームエンジン

そもそもとして、3Dのインディーゲーム開発でUnityとUnreal Engine以外のゲームエンジンを選ぶ機会が少ない事情があります。すでにノウハウが普及していて個人でも調べることができ、可能ならば誰でも基本無料で利用する機会が得られなければアマチュアレベルで用いられることはありません。

とはいえ、UnityとUnreal Engineにつぐ第三の選択肢としてここ数年で知名度が上がってきているのがGodot Engineです。Godot Engineは完全オープンソースで使用料金がゼロ円であり、すでにインディーゲーム開発ではそれなりに普及しています。インディーゲームでない大型タイトルでもソニックカラーズのリマスター版に使われた実績があります。

VRにおいては、Godot EngineのVR機能拡張を目的としてMetaが支援をしており、PC VRとMeta Quest向けの出力が公式でサポートされています。また、Meta Quest 3ではMetaストアからGodot Engineをダウンロードして、Meta Quest上で直接ゲームエンジンを動かしてVR上でビルドして即プレイすることもできます。とはいえ、あくまで実験段階であり、筆者が知る限り「人気のあるVRゲームがGodot Engine製だった」という事例はまだありません。

Meta Questをサポートしない、PCのみのVR出力をサポートするゲームエンジンは、探せばそれなりにあります。CryTek社が運営するCryENGINEはPC VRに対応しており、CryTek社はMeta Quest向けにVRゲーム(『The Climb』、『The Climb 2』)をリリースしています。しかし、Meta Quest対応機能はCryTek社外の一般ユーザーに解放されておらず、CryTek社以外がCryENGINEでVRゲームを作った例を筆者は知りません。

Steamの運営で知られるValve社は自社ゲームエンジンであるSource 2 EngineでSteam VR専用ゲーム『Half-Life: Alyx』を開発、リリースしました。Half-Life: AlyxはVRゲームに関心があるならぜひ触れるべきVRゲームであり、Half-Life: Alyxを購入すればだれでもSource 2 Engineを通して内部データを閲覧したり、編集してMODとしてリリースすることができます。Source 2 Engineは基本的にはValve社専用のものですが、唯一の例外としてFacepunch Studioが『Garry’s Mod』の後継作『S&box』の開発に利用しており、こちらもPCでのみVRに対応しています。

・ブラウザベース

PCやスマートフォンにブラウザゲームがあるように、VRにもブラウザで動く規格「WebXR」があります。WebXRはもともとVRのみを想定していたWebVRというブラウザ規格をAR/MRに対応させたものです。ブラウザベースなので、ブラウザがVRに対応していればプラットフォーム毎の調整なしに同じVR体験を実現できます。

ただ、根本的な問題として、少なくとも現在のVRデバイスは家庭用ゲーム機のようにシングルタスク(一つのアプリケーションでコンピュータの計算リソースを使い切って限界までパフォーマンスを高める構造)として設計されているため、そもそもVRをブラウザで動かす必要がありません。また、現在主要なVRデバイスおよびプラットフォームが1、2個に限られるため、わざわざブラウザで動かさなくてもクロスプラットフォーム対応にかかるコストが少ないという事情があります(プロジェクトによっては、”Meta Questのみサポートすればターゲットユーザーのほとんどをカバーできる”といった結論にいたることもあります)。

・メタバース

UGC(ユーザーがコンテンツを作成できる)メタバースとゲームエンジンの違いは目的と利用用途であり、本質的には同じことをしています。主要なメタバースはVRでの動作に対応しているケースが多く、VRChat(日本でVRといえばこれです)、Roblox、Cluster.やRec Room、Horizon Worldsなどがあります。特殊な例ではありますが、筆者はインディーゲームの展示イベントでVRChatのワールドを自作ゲームとして展示している開発者を見たことがあります。

また、メタバースはアップデートによって破壊的変更(古い環境で作られたコンテンツが現行の環境と互換性がなくなる)が起きることがあり、メタバースでコンテンツを作ってからしばらく経つと、知らぬ間に動かなくなっていた、ということが容易に起こりえます。そして、当然ながらオフラインの環境下での動作はできませんし、多くのメタバースにおいてはゲームをコンテンツとしてマネタイズする手段が乏しいこともボトルネックとなります。とはいえ、「無料でいいのでより多くのユーザーに触れられるマルチプレイでVR対応のゲームを作りたい」という目標がある場合は、メタバース上でのゲームの開発と公開を目指してみてもよいかもしれません。

(インディーゲーム開発者のためのVRゲーム入門ガイド(3)へ続く。)